洪美枫是现代马来西亚深受瞩目的女高音之一,常受邀担任各大型音乐会独唱领唱者和各大型歌剧女主角,也常受邀到各地大师班当指导。她目前担任国立博特拉大学音乐系之专任讲师。在四处演出与教学之余,她也积极从事声音的研究工作,并且投入参与音乐社区营造的工作。

.jpg)

与洪美枫初次相遇,是在一家意大利餐厅的开幕礼上,她受邀在典礼上献唱,现场只有一把琴,她没有别上麦克风,一开声即显示出深厚的演唱功底,抓住了大家的目光。她的移腔转调准确而不露痕迹,无论是细小的快速颤音还是高音处渐弱都处理到位,极具水准。

洪美枫是本地活跃的音乐工作者,演唱足迹包括了马来西亚吉隆坡、槟城、新山;台湾、罗马、墨尔本、香港及澳门等地。她所演唱的曲目广泛,室内乐作品则包括舒曼的《女人的爱情与生活》、佛瑞的《美好的歌》、理查史特劳斯的《最后四首歌》、贝尔格的《最初的七首歌曲》等等;她也曾担任韩德尔的《Ode for St. Cecilia's Day》及《弥赛亚》的女高音独唱。

除此之外,她也爱好演唱当代作曲家之作品,曾在澳洲墨尔本首演近代意大利作曲家阿尔多芬兹(Aldo Finzi)之声乐作品集,也曾受邀参与多场马来西亚当代声乐作品之世界首演音乐会,其中有一些作品是特别献给她,为她而作。

在本地,她与吉隆坡城市歌剧公司(KL City Opera,以下简称KLCO)及马来西亚爱乐交响乐团(MPO)合作,担任过歌剧《卡门》的女主角、普契尼的歌剧《波西米亚人》女主角“咪咪”、莫扎特歌剧《魔笛》的“第一侍女”等。除了演出,她还在国立博特拉大学音乐系之专任讲师。

恩师推一把 走上音乐路

在小学时期,洪美枫经常被老师选中参加歌唱比赛,“但是我没有冠军命,永远只拿第三名或优秀奖,偶尔运气好拿下第二名。”

那个年代的父母,也不会特别栽培孩子成为音乐家,“我小学三年级开始学钢琴,不过那是我自己要求的,有一次去父母朋友家作客,他们的女儿表演弹琴,我觉得挺酷的,自己也想学。”

洪美枫说:“当每次被老师挑选出来参赛,我有点被‘诱导’,觉得自己好像可以唱歌,虽然没有拿下第一名,但是当这种正能量不断被加强的时候,我也渐渐地越来越喜欢唱歌。”

小时候志愿当医生

她从小学四年级到六年级参加合唱团,从代表班上到代表学校参加歌唱比赛,上了坤成中学还是被老师“诱导”参加合唱团,从初一唱到高三,还在华乐团和合唱团中担任职位。

她说小时候对待音乐的看法是很被动,“大人叫我去唱歌我就去唱歌,没有太多的想法。”她笑说,初中的时候还没开窍,在《我的志愿》作文里,她填写了医生。现在说起来,她还是难掩难为之情。

后来在坤成中学遇到启蒙恩师施昭群在后面推波助澜,到了高中快毕业,在规划未来的志愿时,她才发现自己离不开音乐,“除了音乐,我好像没有其他事情想做了,那个能量已经累积到这么大了。当然,这少不了我的老师在后面推波助澜,她给我很多意见,也帮我找了很多升学的管道。”尽管恩师已经过世,但是洪美枫还是经常想起她,“她去世的时候,我哭得很惨。”如果当初没有恩师的拉拔,她不会走上音乐这条路。

洪美枫来自小康之家,“家里也不是太富裕,能够支撑我的学费。”刚好当年台湾的侨务委员会与大马董总有一项帮助独中培养师资的计划,洪美枫被选中保送进入国立台湾师范大学,主修声乐。她说那时候跟学校签了合约,学成归来就要在学校担任老师。

到了台湾她才开拓了眼界,开始了解音乐的道路是如此宽广。绝大部分学声乐的人,都向往留学意大利,洪美枫也不例外,大学毕业后,她并不急著回国报效母校,反而到意大利国立罗马音乐院深造。

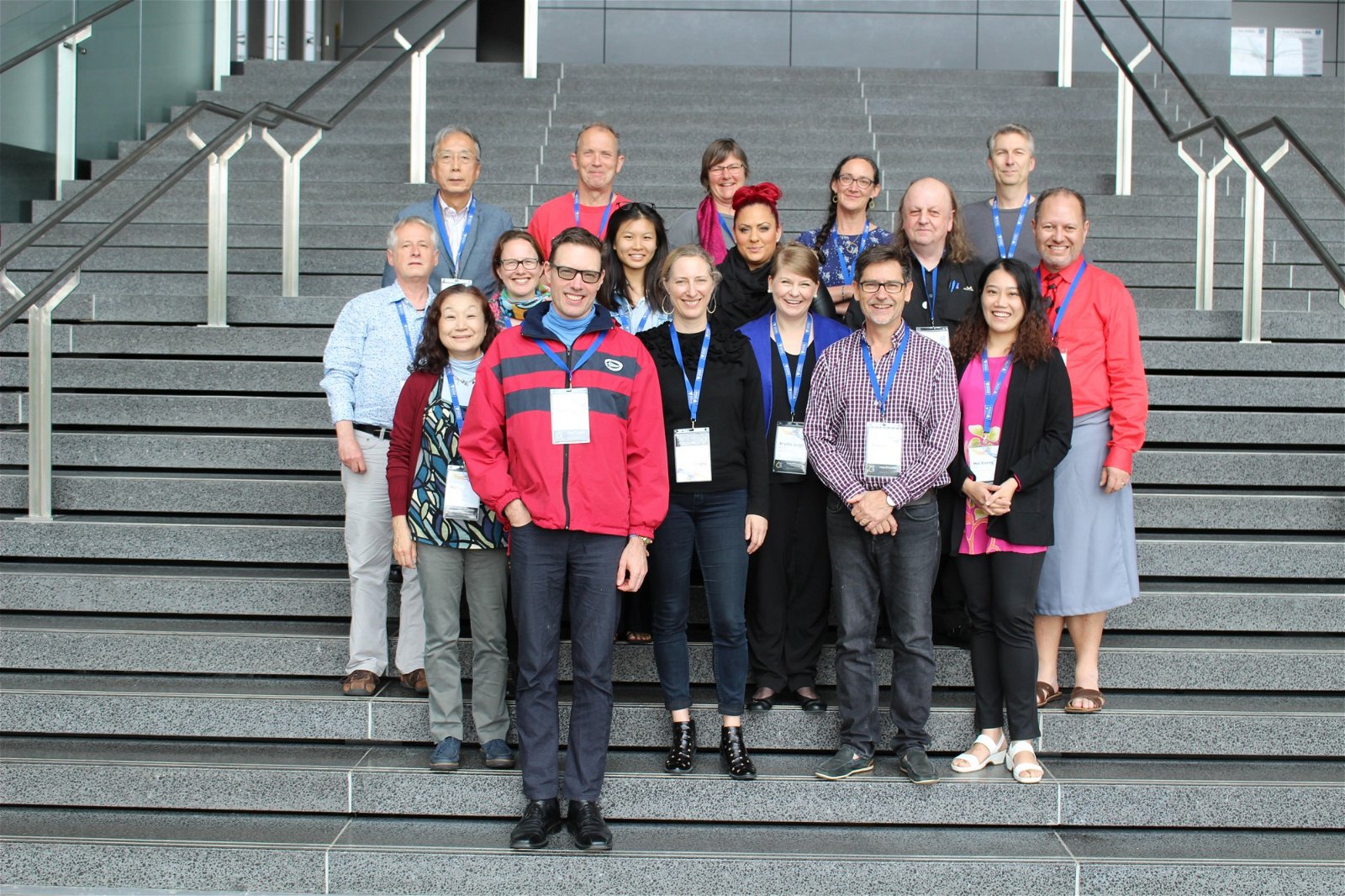

她说意大利给她很大的文化冲击,“当地的音乐院不在大学院校里,而是独立于学术外的一个体系,音乐院颁发的文凭,上面仅写了‘diplomino’,在台湾被译成最高演奏家文凭,并且受官方承认等同于硕士文凭,但是对本地人而言,这看起来好像比学士低一个等级。”另外,音乐院里的派系潜规则也让洪美枫无所适从,后来她并没有完成意大利的学位,半途转往澳洲墨尔本大学,跟随声乐家梅林凯符(Merlyn Quaife)学习,最后考取墨尔本大学音乐表演硕士。

维持病人发声功能

艺术家有个无可逃避的命题,就是存在的价值,洪美枫说无时无刻都在问自己这个问题,“以前有太多人有意或无意地跟我说,你一个理科生跑去念音乐会不会有点浪费,要不要再修一个科系,以后的路比较容易一点?”

现在想起来,她一笑置之,可是当年的她并没有那么豁达,“虽然我父母没说什么,可是太多人怀疑音乐这条路,到底音乐有什么社会功能?”她认为,与其为音乐辩护,不如身体力行把音乐的功能性展现出来。“我长期都在思考音乐如何与社区结合。”洪美枫的丈夫张集强是活跃于古迹保存与文化保育,同时带动社区发展的建筑师,“社区营造在他的专业里是很重要的,这也激发我去思考音乐的社区营造功能在哪里?”

除了演出与教学,洪美枫也积极从事声音的研究工作,其博士论文研究方向为人声的复健。“我们服务的对象是帕金森氏症病人,跟阿兹海默症不同,这个病不会直接影响到病人的认知能力,而是运动功能减退或颤抖等,除了影响大的肢体动作,也包括小的动作,例如无法控制吞咽的肌肉。”

她说,帕金森氏症病人从失去声音开始就是一个先兆。“我们之所以能够讲话,是因为我们可以控制肌肉,这也跟唱歌息息相关,唱歌是放大讲话的过程。当病人的声音越来越恶化,等于说控制肌肉的能力下降,很多病人到末期连喝水都有困难,最大的危机是不小心噎死。因此借由训练病人的声音,可以强烈的运动到肌肉群,让帕金森氏症病人至少维持他们的声音,避免恶化下去。这时候音乐的功能就不只陶冶性情,而是有其他功能性。”

艺术做作不来

洪美枫曾经跟许多乐团与国际知名指挥家合作,包括来自马来西亚的李国良、陈子虔、哥伦比亚的尚梦拓亚(Juan Montoya)、英国的奇云斐德(Kevin Field)和奇雅兰麦奥利(Ciaran McAuley)、法比奥梅切蒂(Fabio Mechetti)与规劳棉多聂耳(Guillaume Tourniaire)等。

“很多外国的指挥家都不知道马来西亚有很多出色的声乐家。”有次担任MPO制作的莫扎特歌剧《魔笛》的演出,那一场合作的指挥家让她印象深刻,“他建议主办方安排媒体采访本地的音乐工作者,而不是采访外国人。他认为本地的音乐家的实力被低估了,我们应该要有被看见的机会。”洪美枫说:“我终于遇到一个指挥家,给予本地音乐人比较公平与诚恳的机会。”她继续说:“因为他很诚恳,所以他的作品也很诚恳。这个东西在艺术里是掩盖不了的,你做作就是做作。很多时候我们会用包装来掩盖那个做作,就好比别人为你冠上‘第一女高音’头衔。”

洪美枫坦言自己很抗拒这样的包装。“我觉得普罗大众要有分辨艺术的能力,这也是为什么我如此看重教育。我觉得艺术家应该积极参与教育,或是艺术社区营造的过程,因为人民才是艺术的主体与载体,我们只是一个诠释者而已。”艺术也好,音乐也罢,应该要回到人群里、生活里。“我们不需要把东西包装得富丽堂皇,像商品一样,所以我对商业演出的兴趣不大。”

切换成大学讲师的身份时,她看重的是学生独立思与解决问题的能力,“独立思考并不是容易的事,这代表你要有足够的阅览量,而且够深入,才能够独立思考。我经常问学生很多问题,就像你刚刚问我的,你做这个对社会的意义是什么,从而引导他们去思考,否则他们很容易迷失,找不到继续走下去的能量。”

洪美枫指出,本地音乐正在发展,念音乐出来的人有太多创意的事情可以做,“如果你不知道自己要什么,证明你思考得不够。”

要看最快最熱資訊,請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.