一幅幅静挂在博物馆或美术展的画作,保存良好地供世人欣赏,然而在我们看不见的背后有一双温柔的手,护它们周全。他们不是艺术家,也不是科学家,在画作受损时,就肩负起“医生”的角色,为画作进行抢救与修复工作。

位于枝繁叶茂的吉隆坡湖滨植物园中,矗立著一座华丽绝美的伊斯兰艺术博物馆。尽管绿茵围绕,然而步行在艳阳天下,不一会儿额尖冒出细汗。踏入博物馆,阵阵冷风扑面吹拂,一开始还挺享受这片凉意,但是过不久便冷得直哆嗦。

“我们并不是刻意把室温调得那么低,而是因为这些艺术珍品娇贵,对于存放环境的温度与湿度有一定的要求。”克莉丝汀(Kristin Rattke)轻声细语地说。她是伊斯兰艺术博物馆开馆以来第一位油画修复师。

油画修复师,一门在欧洲相当盛行,在马来西亚却鲜为人知的职业。“目前马来西亚并没有提供专业的修复课程,但是伊斯兰艺术博物馆却提供实习机会,培育人才加入文物修复的行列。”

穿过大厅接待处左侧的长廊,克莉丝汀带我们走进文物修复师的世界。在修复部门中,大家有不同的专业,像克莉丝汀专长于帆布油画,团队中有布料修复师、纸质修复师等,还有一间实验室专门检测与分析文物的材料与成分。她说:“每个修复师都有自己擅长处理的材质,因为不同材质的表现都不同。”修复师要对材料有深入的认识与理解,才能达致修复的精致度。

平日,克莉丝汀隐藏在博物馆后方为文物护航,依循著原作的笔触、色彩,甚至材质颜料进行修复,竭力保存它们原有风采流传世人瞻仰。

修复=艺术+科学

虽然自幼爱绘画,克莉丝汀却从没想过当职业画家,更别提油画修复,“我也不晓得为什么,我喜欢艺术,也喜欢生物学,小时候我更倾向当个生物学家。”

来自德国的她,15岁移居挪威,并且在当地的奥斯陆大学完成文化遗产与修复研究学士文凭,以及画作修复的硕士文凭。她表示自己受到从事壁画修复的朋友启发才踏上画作修复师这条路,“文物修复结合我感兴趣的艺术和科学,不仅需要动手操作,也要做研究写报告。”

然而,克莉丝汀说自己不是艺术家,也不是科学家。修复师好比医生,受损等待修复的画作好比病人,而称职的修复师要有侦探办案时抽丝剥茧的精神,才能诊断正确,对症下药。

说画作修复像做外科手术一点都不假,在仔细清理污渍、填色时不得半点浮躁,拼的就是耐心与细致。

为何偏偏钟情于帆布油画修复?克莉丝汀说,大学时期她也拿不定主意自己的兴趣在哪,她去到丹麦的一家文物修复馆实习,有机会接触到不同材质的文物,从中发掘自己的兴趣,“我对油画特别有感觉,而且能够如此近距离地接触那些漂亮的画作,研究它们是如何诞生的、使用什么材料、画家下的意念与笔触等,这些经验让我深深著迷。”她的硕士论文就是修复一小幅私人收藏的画作,“那位私人收藏家不知道画家是谁、是什么时候画的,我当时就从材质和颜色变化著手研究,推敲出是出自哪个画家及多少年历史。”

台湾修复师蔡舜任曾说过,修复就是学会聆听著每一件作品对你诉说著它的故事。每个蛛丝马迹都在叙述著专属它的生命故事,深入的程度甚至超过任何一位史学专家或文本记载,如何去阅读这些“故事”与之对话,是修复师的主要任务,也是工作中最大的福利。

听问诊 对症下药

学习修复最担心没有案例可供练习,而欧洲存有大量的历史画作,是最好的练兵场。毕业之后,克莉丝汀在挪威和丹麦的中世纪教堂担任画作修复师。在前往吉隆坡接任之前,她在荷兰参与大型画作的修复工作。“那是相当有趣的经验,那幅巨画宽3公尺、高3公尺,就挂在客厅里,由一位王子所拥有。一般画作可以固定好并且转动调整角度,但是这幅巨画就无法这么做,而且每走一步都需要周详的计划,需要一个团队分工合作,是很不一样的体验。”

她在丹麦处理过最古老的中世纪画作,约莫有600年的历史。“我好喜欢中世纪的作品,当时的艺术工艺令人惊叹。”她说,古老的作品不一定难修复,当代的艺术作品反而更有挑战性,她本身处理过最挑战的作品是“年轻”的画作,“那是1980年代的作品,我反而要很小心清理它的表面,这与我过去处理百年以上的作品很不同。”她解释:“自第二次世界大战以后出现很多合成材料,如压克力,还有很多的材质,我们还无法掌握它们未来褪色(degrade)的速度与情况;还有一些作品是特意为之的,要如何保存这些终究会褪色的作品,是一大挑战。”

在修复环节中,克莉丝汀认为补色最为挑战,“因为处理上如果有一点小瑕疵,大家能轻易看出来。”她说,比起用当代的颜料和材质,在修复的时候更重要是选择稳定且可逆的颜料,“方便日后如果出了问题,可以在顺利清理干净,抢救过来。”

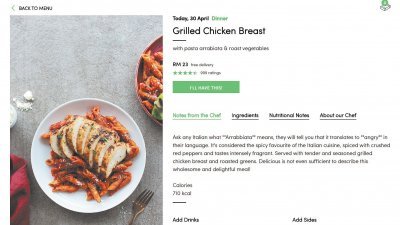

现在所在的伊斯兰艺术博物馆,收藏的画作的数量并不多,只要都是东方主义者绘画风格(Orientalist Painting)的画作,处理起来也没有太高难度,“这些作品都是出自西方艺术家,只是题材是东方元素,所以以往的经验可以派上用场。”

修得少即修得好

世人对画作修复师有太多迷思,最常见的是油画修复师是不是要懂绘画。克莉丝汀说,以前的确有许多艺术家身兼修复师的工作,但是现在已经区分开来了。

她提到,修复的重点不在于自我创作欲望的表现,而是极尽努力还原文物的原貌。“修复师不是艺术家,也不一定要懂得绘画,只要有一定的基础认识就好,最重要不是色盲就行了。”对修复师而言,最少的修复,就是最好的修复。

现阶段克莉丝汀也开始走出博物馆推广“文物修复”观念,把“知”的种子散播出去,她受邀在吉隆坡和怡保进行讲座分享相关知识与经验,影响更多人关注文物修复。“修复师平日的工作挺孤独的,唯有在完成修复后挂上展馆,又或是走出来参加讲座,才能够与人面对面接触。”无论哪一种形式,能够与人分享每幅画作的故事,都是令她开心的事。

要看最快最熱資訊,請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.