“暴力”是谈论杨子宽画作躲不掉的关键字眼。他以“痕迹制作”(mark-making)的绘画方式著称,画布表面经过大量的激烈处理,摊开成一幅幅人性黑暗面的疙瘩、内心深处的欲望之海。而承接暴力的主体,正是人类的血肉之躯。

出生于哥打巴鲁,现年33岁的马来西亚艺术家杨子宽,曾在2016年被富比士杂志获选为“30岁以下最具影响力的亚洲名人”之一,画作曾展示在吉隆坡、新加坡、曼谷、香港和北京等多个城市。从事艺术创作10年,他在今年出版专著《就是这样,不为怎样》(This Is How It Is),收录多年来的作品,娓娓阐述自己的创作历程。

专著名称译自法国人的口头禅“C'est comme ca”,是杨子宽定居法国期间,在餐桌上经常听到室友脱口的一句话。“法国人很爱在用餐时探讨生命议题,当谈论升级成争执,双方僵持不下时,就会以这句话终结对话,表达一种‘我不理,总之就是这样’的态度。”

这种任性的态度,他相信是艺术家必须具备的一种特质,才能时刻保有自由的心态,任凭最直观的创作欲望引领他到未知之处。

背包旅行 开拓“艺术家”身份的想像

杨子宽在书中忆述首个艺术作品,是小时候为母亲绘制的生日卡。他将卡片藏在衣橱里,等待母亲发现。母亲却在此之前对他一顿责打,一气之下,他掏回卡片,把它弄皱、撕碎,小心翼翼地。尔后再将碎片修复还原。回过头看,他认为这些裂痕是成就作品完整的要素之一,记录了亲子关系的破坏与重建。

从达尔尚艺术学院(Dasein Academy of Art)毕业后,杨子宽并没有笃定地踏上艺术家之路。他选择背包旅游一年,到处打工换取膳食住宿。旅途中,他遇见很多人,这些人或许奇形怪状,却都在实践着自己喜欢的生活模式。他们开拓了杨子宽对艺术和生活的想像。

“这段旅程给我提出一个最关键的问题——我到底想要过著怎样的生活?”

身体与暴力 母亲罹癌童年回忆

杨子宽自小莫名被各种艺术形式的暴力元素吸引,包括碧娜鲍许(Pina Bausch)的现代舞、日本捆绑艺术的摄影作品、昆汀塔伦提诺(Quentin Tarantino)的电影等等。他将这些视觉上的震撼,以自己较为激烈而抽象的绘画语言,重新诠释身体与暴力之间施与受的纠缠关系。

“我无法解释为何这些素材会带给我震撼,也不知道它会带我去到哪里。直到创作了5、6年后,我突然有办法把所有的东西看成一个完整的圈。”

回溯10岁那年,母亲患上乳癌,在两人长期相处的过程中,杨子宽看著一副健壮的身躯逐渐变得衰弱,“我甚至看过乳房被切割后的模样,这对当时的我来说,是一种颇为‘暴力’的视觉效果。”母亲的眼泪、伤痕,以及照料期间的肌肤接触,成了往后遇见的所有暴力元素的雏形,引领他在艺术创作中探索身体的各种可能与不可能。

没有画笔的画室 发展削刮技法

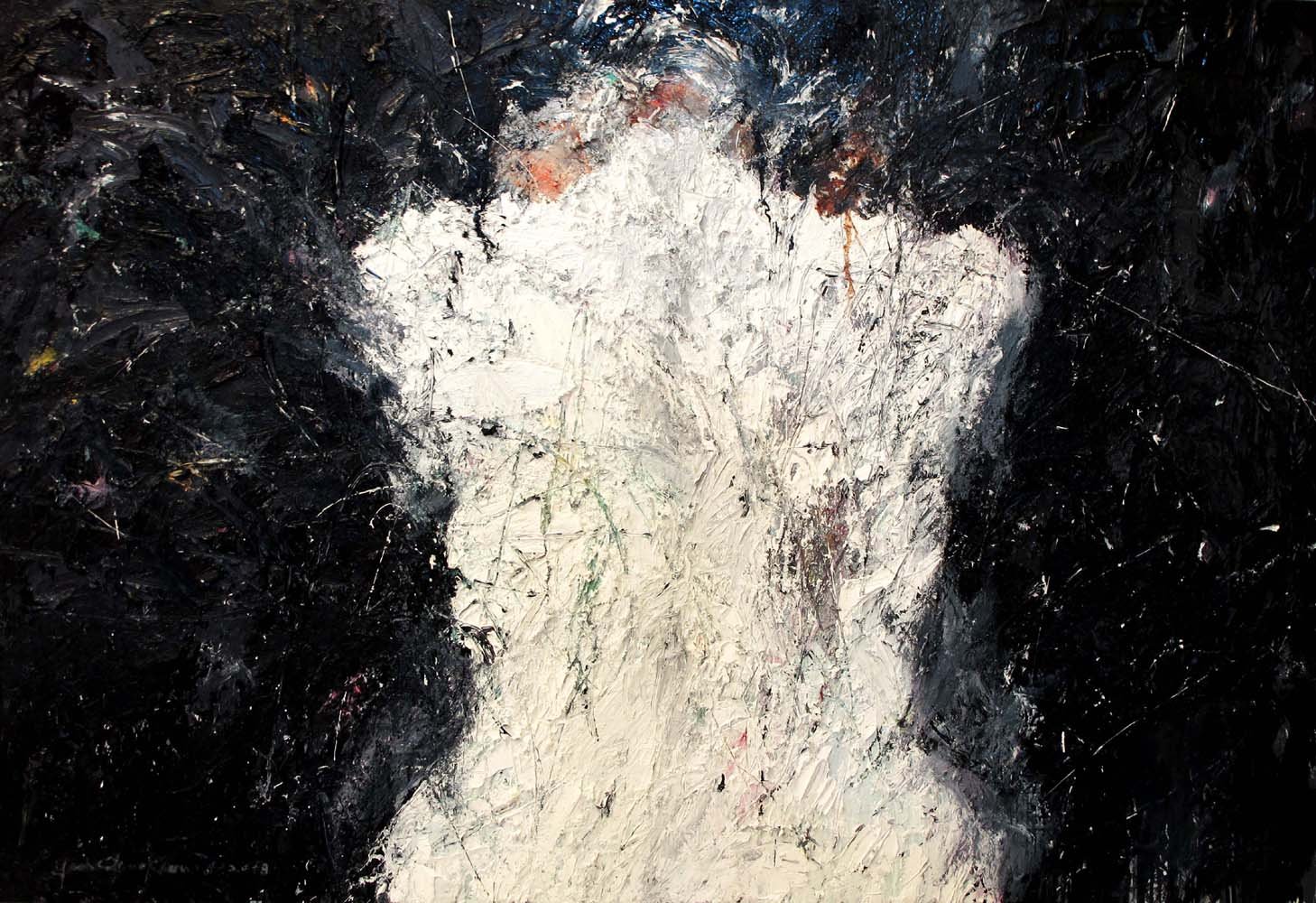

随著艺术视野的开阔,杨子宽从早期绘画身躯的形体,转向后来直接在画布上以颜料的堆叠“制作”身体,并自创了“削刮抽象”(Fleshing Abstraction)绘画语言,对肉体进行百般蹂躏和凌迟。“Fleshing”,意指将皮与肉剥离的刀刮动作,也是杨子宽与身体(画布)沟通的方式。

“我的画室没有画笔,”杨子宽展示工作台上的作画工具,是各种形状的尖头锥子,“我会把颜色调好,厚厚一层涂在画布上,再盖上薄薄的外层颜料,就像是覆裹血肉的皮肤。然后,我会用锥子进行抠刮,有一种小时候玩Tikam(刮刮乐)的快感,因为我不知道每一次会刮出什么颜色,它们会自然形成一个有趣的变化。”

创作手法看似激烈,结果其实是如此被动和不可掌控。“或者说,”他补充,“我在画里安排了很多意外,让它们自然发生。”

我们都是砧板上的一块肉

艺术创作初期常常是往内观照自己的过程,但端详自己久了,也就没什么意思了。当绘画技法发展成熟后,杨子宽心想,自己的抽象语言还能用来表现什么?于是,他跳出自传式的创作模式,开始留意社会正在发生的事。而在真实世界里,暴力更是无处不在,当中包括政治层面的权力不对等。

犹记特朗普在2017年上任美国总统,其种族歧视言论不只在美国发酵,也陆续蔓延到世界各地,就连马来西亚也潜伏著不一样的社会氛围。杨子宽以此为灵感,创作了9幅血淋淋的油画,在大量的叠层和抠刮之间,带出一种皮开肉绽的视觉效果和现实隐喻。

“你可以看到,里面的血是一样的,但外头其实是各种肤色。”

这组画作玩弄著“你被开除了”(You’re Fired)这句话作为题眼,取自特朗普在真人秀节目《谁是接班人》(The Apprentice)的口头禅,是杨子宽对于特朗普媒体形象带有的滑稽感和荒谬性,一次幽默的反击。后来,这组画作在2020年个人艺术展中,与另一系列以砧板为创作材料的作品共同展示。

“这两个系列本来没有关系,但放在一起却创造出新的活力。某个意义上来说,我觉得人的存在,就像是砧板上的一块肉,任由宰割。”

身体暴力以外 还有走偏的山水画

杨子宽的作品可大致分为两大系统,除了探讨身体暴力和抽象语言,另有以山水美学为方向的风景画。他从没学过正规的水墨画,却不明白为何一直对山水这一美学形式深感兴趣。追本溯源,答案还是得回到童年里去找。

“我小时候常到佛堂去,不是为了拜神或听教义,而是躲在图书馆里看《地狱变相图》,里头有大量身体、暴力,甚至色情的元素,而背景很多都是山水画。我愿意说,佛堂是我最早的艺术启蒙,它在视觉上给我很多刺激和兴趣的培养。”

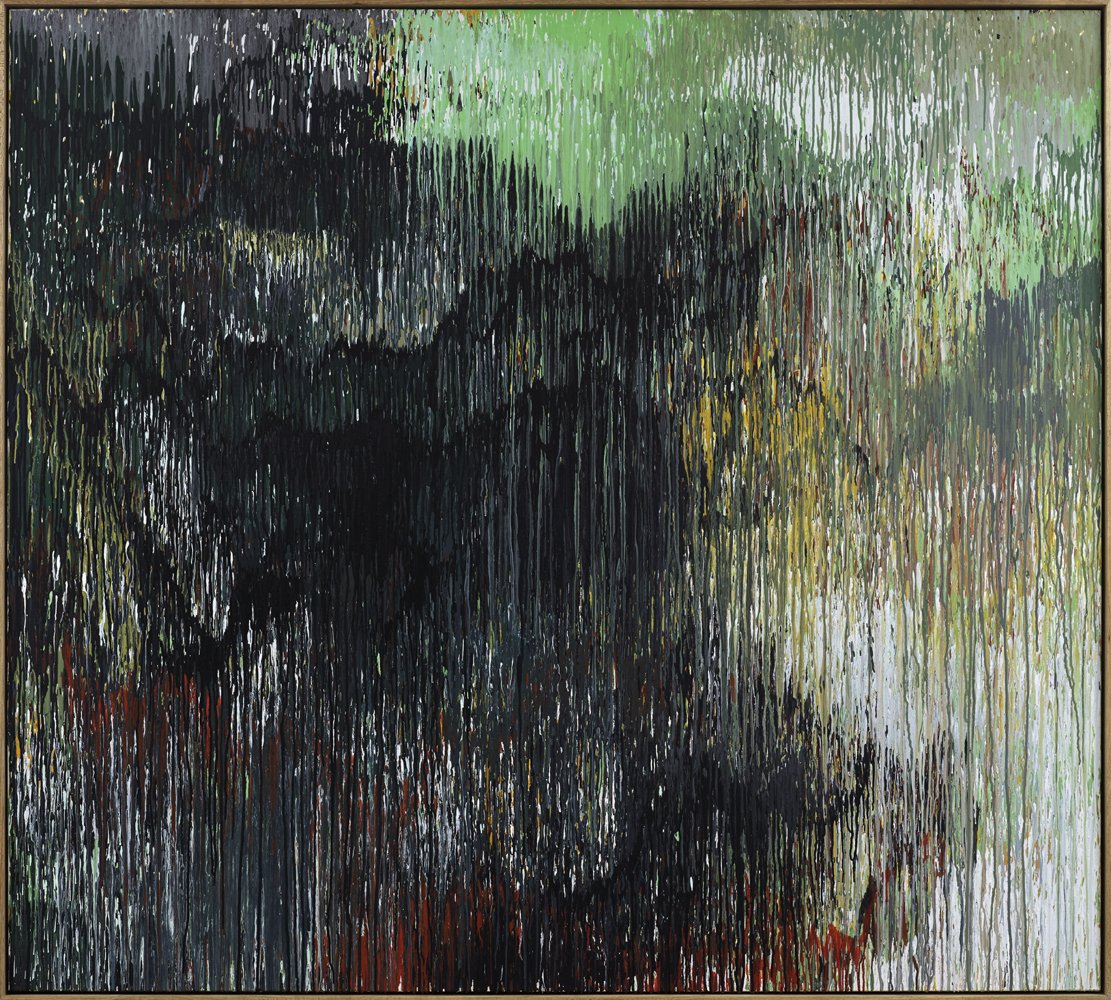

身为大马华人,杨子宽知道自己接触山水的路径是偏颇的,以至于后来一名中国艺术家朋友看了他的作品表示:“中国人不会这样画山水。”他也以此作为取舍的根基,继续往不一样的方向走去,创作了《流山》(Streaming Mountain)三部曲。

工作室是必须相信自己的地方

小时候到佛堂不为信仰和膜拜,有趣的是,后来他却用“庙宇”(temple)形容自己的工作室。

“艺术家做的事情,很多时候是没有根据的,往往起于一个幼稚的想法。因此,工作室必须是一个能够让我极度相信自己的地方,才可以让微不足道的想法烽火燎原。”工作室位于梳邦新村的偏僻山路,白天窗外有连绵山脉,晚上有蟋蟀鸣叫;外头荒无人烟,里头有烟酒和狗。“你不觉得这样很完美吗?”

工作室窗外的风景变幻,也是杨子宽的创作灵感来源。有一阵子,为了避免大树倒塌酿成意外,屋外的小森林经过一番砍伐,景象苍凉,他称之为“自然的地狱图”。日子一天天过去,他开始看到新生的叶子滋长,体会大自然自愈重生的力量。于是,他使用滴流的方式,绘制一系列窗外风景画作,参与去年的香港线上艺术展。

“颜料顺著重力滴流,给人一种流逝之感,但滴流的同时也在建构出一座山。”流逝和建构,颓败和重生,杨子宽试图在画作中呈现两种对立力量,在相互拉扯和碰撞的过程中所延伸出来的美。

那些暴力情绪已成老朋友

回首10年的艺术创作之路,杨子宽也曾问过自己,希望作品能够给人带来什么?答案其实很简单,他只想要在视觉上给人一种说不清楚的感受,轻轻带领观者开启一些私密的、超验的、有趣的体悟。

工作室里还搁著几幅未完成的新作,具象的身体回来了,尽管依然采用削刮技法勾勒出肌肉纹理,却稍显温和内敛,以往的激烈和张狂似乎已经褪去。这些身体被置于一个他称之为“地狱之下,天堂之上”的空间——地狱里头,其实存在公义;而人类生命的局限性,却是连神也羡慕不来。

生命的局限性和命运的不可抗,正是生而为人之所以有趣和美好的前提条件。“这也是为什么,就算我常以暴力作为创作主题,但从整体来看,它们都是处在一个安详、平伏的状态,所以后期才会发展出风景画来。也许是我心境上的转换,那些暴力的情绪,当你静观它的时候,它其实就是这样而已。

“现在,我已经是在一个很远的地方观望它了。或者说,这么多年下来,它已经跟我变成老朋友了。”

要看最快最熱資訊,請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.