翁仲原系匈奴祭天神物,今泛指宫殿或陵墓石像。学者李零指出,秦汉中原就已从异域引入相关饰品。时人或因材质之故,称之“金人”“铜人”;或因造型之故,称之“金狄”“长狄”。

高诱注《淮南子·氾论》“秦之时,高为台榭,大为苑囿,远为驰道,筑金人”曰“秦皇帝二十六年初兼天下,有常人见于临洮,其高五丈,足迹六尺。放其写形,铸金人以象之,翁仲君何是也”可知梗概。

至于其他文献如贾谊《新书·过秦论·上》、史迁《史记·秦始皇本纪》、班固《汉书·五行志下之上》亦有例证。

翁仲之名何由,暂无定论,今人大抵以“秦代巨人”阮翁仲“名号”为主流,盖以《大明一统志》为证:“阮翁仲身长一丈三尺,气质端勇异于常人,少为县吏,为督邮所笞,叹曰:‘人当如是邪?’遂入学究书史。始皇并天下,使翁仲将兵守临洮,声振匈奴。秦以为瑞。翁仲死,遂铸铜为其像,置咸阳宫司马门外。匈奴至,有见之者犹以为生。”

但中国历史向有“时代愈后,传说的古史期愈长”或“时代愈后,传说中的中心人物愈放愈大”特色(见顾颉刚〈与钱玄同先生论古史书〉),故相关记述可靠与否,尚且存疑。反而清代顾炎武所谓“今人但言翁仲,不言君何”之说可备参考(《日知录》卷二五“名以同事而晦”条)。

根据记载,陵墓翁仲记述始于东汉。《三国志·吴书·孙休传》曾引《抱朴子》佚文谓吴景帝时,戌将于广陵发大冢,内有铜人数十枚:“长五尺,皆大冠朱衣,执剑列侍于灵座,皆刻铜人背后石壁,言殿中将军,或言侍郎、常侍。疑公主之冢”。诸如《风俗通义》《水经注》等古籍不乏例证。至于相关辨析,李零〈翁仲考〉论述已明,意者可阅。大抵言之,李氏内容虽以考古为主,却能启发马来西亚华人义山研究若干:

其一、陵墓翁仲

秦代铜制翁仲渊源甚深。据说这些雕塑大抵都是“帝王日常生活的宫室移用于它们死后安息的墓葬”范例。而且“这种移用不是孤立的,而是成套成组的,不仅翁仲是源于宫室,其他墓前石刻也往往如此”。若以此言之,倒可揭示中国传统礼制之视域。

其二、秦汉翁仲多有“借夷狄为守卫”之意,好以胡人造型为饰。直待汉晋以后才以“持剑武士”造型为常态。依此而言,不难察知文化交流之例证。

其三、陵墓翁仲或以异国情调者为主,如西域良马、大象、狮子不等;或以司空见惯者为主,如羊、虎、家畜不等。惟两相比较,前者多系较高等级之葬仪,后者反之。至于中国古代文化常见的麟、凤、龟、龙四灵反倒不常见。倒是辛亥革命以后,袁世凯墓地还有欧式军服将士翁仲。若沿循其说,可以想见时代风气之流布。

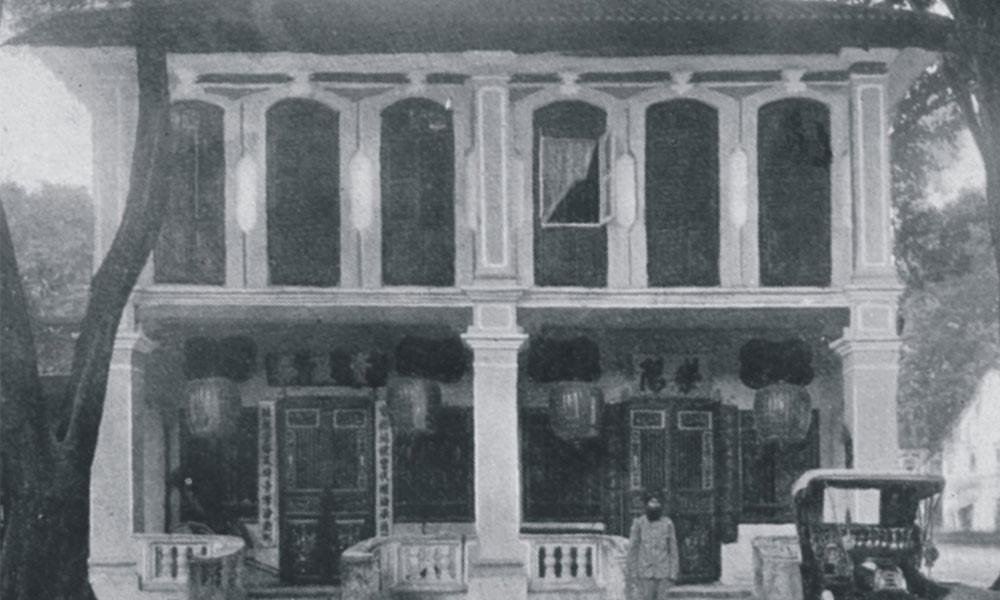

回顾新马,华人移居历史久长。如以1786年槟城开埠为据,至少已有两百三十馀年光景。以故首座翁仲现存何地,难可考矣。但可推知的是,二十世纪常见款式包括文臣、武将、侍女、麒麟、凤凰、蟠桃等。仅此言之,就与李零所谓:“麟、凤、龟、龙四灵反倒不常见”之说回异,可见本土化例证。更值得留意的是,新马两地还且演化出独具特色的锡克翁仲。

锡克翁仲者何,尤得回溯历史。依学者白伟权所言,其中脉络与拿律战争(Larut Wars)相关。原来1872年拿律动荡,马来封地主卡伊布拉欣(Ngah Ibrahim)曾委派印度马洛乌特(Malout)史必迪上尉(Captain Speedy)平乱,4遂募军家乡,招揽锡克(Sikhs)巴坦(Pathans)士兵入伍。

《邦咯条约》签订以降,彼等留任当地把控治安,既定居于此归还。故白氏也说:“到20世纪初,锡克人以军警、守卫的姿态出现在英属马来亚,其族群与特定职业结合的印像已经深植民心,锡克人凶悍的外表在本地华人心目中甚至也超越许多中国传统武将,因此在当时,就连坟墓的守墓石像也开始有人将之设计为锡克人的形象,为墓主守墓挡煞”。

如此风潮直待二十世纪中叶渐趋消散。因此学者王琛发总结道:“20世纪初过后,孟加拉军团逐渐被库卡军团取代,许多孟加拉军团的第二及第三代人也不再当兵,反而加入了专业领域,如医生、律师、法官、军官或警官阶级 ······这是一个转折点,医生、律师退休后不会来当司阍,以致20世纪中叶就只剩一些老士兵当司阍或保镳;逐渐地,华人也淡化了对旁遮普人当守卫或司阍的印象,坟墓开始也很少再立他们当司阍的石雕”,可见大略。

当前学界认为,今人所知锡克翁仲要以马来联邦(Federated Malay States)和海峡殖民地(Straits Settlements)州属居多。原来当地皆系英国势力直接统治之处。惟愚所见,隶属马来属邦(Unfederated Malay States)的柔佛也有相关例证:

其一、麻坡巴口福山亭林银舌墓,1932年逝世。

其二、麻坡巴口中华公冢郭应辉墓,逝世年份不详。

其三、北干那那广东义山亭刘银鍼墓,1959年逝世。

其四、古来古来山何兆墓,1964年逝世。

其五、乌鲁槽碧山亭许则义墓,1969年逝世。

虽目前例证多,确有脉络可循。如二十世纪初迄于中叶,柔佛均有锡克翁仲,发展大势与白王论述吻合。又其造型变化多端莫衷一是,绝非一律可言。

从发现地点来看,南至古来北上麻坡皆而有之,倒是首府新山毫无案例,值得深究。当然更宏观之论述尤待学人考察,如柔佛锡克翁仲主要分布何处?其设置是否遍布各阶层?或塑像制于本土抑系舶来物品?又其造型有否样本可据?想来如此疑问,必可丰富马来西亚华人义山研究之遗阙。

从回应李零研究来看,其论述亦可揭示另层视域,如翁仲设置缘由即为例子。相关部分,本地学人近年大抵采纳“挡煞镇邪”之说。然则中国古代向有礼制之规范,如年代贴近马来西亚华人史的《清史稿》就如是记载:“公至二品,用石人、望柱暨虎、羊、马各二,三品无石人,四品无石羊,五品无石虎”。若依此言之,马来西亚华人义山翁仲与之牵扯与否,实有待研究才是。即使本土翁仲与传统礼制毫无牵扯,可辨两者之别;如本土翁仲与传统礼制有所干系,可探其中流变。以故李氏之说是否也提醒学人,礼制之治义山翁仲研究或可行乎?

李零也说,秦汉翁仲多有“借夷狄为守卫”之意。从马来西亚华人历史来看,不乏例证。从早期的锡克司阍,到龙山堂大庙诒谷堂锡克翁仲,迄及今人所见之锡克翁仲,似乎都有遥相呼应之意味。纵然其中未必有“借夷狄为守卫”意识,但其映衬之态,未免令人深思。另外也有趣的是,这些锡克翁仲究竟与青云亭、龙山堂,乃至于台湾寺庙所谓“戆番抬厝角”有何异同,仿佛亦可比较视之。

又李氏也曾总结道,陵墓翁仲多以异国情调或司空见惯者为主。回顾新马大抵如此。就愚所见,柔佛常见本土特色翁仲还包括山竹、南瓜、鱼尾狮及西式狮子不等,倒是可以回应“异国”情调及司空见惯者之说,亦可察知本土化之趋势。惟较值得留意的是鱼尾狮。今且不知如此设置,与身份认同有关乎?或与时代风尚有关乎?或与民俗意义有关乎?惟相关例证也告知来者,陵墓翁仲或许有地域特色可循。

近年以来,马来西亚华人义山研究颇有成绩。其视域之新颖方法之独到,耳目一新。若以庄仁杰、莫家浩、白伟权主编《新山华族历史文物馆年刊:义山与华人社会》为例,可知学人或析以民俗学、或析以地理学、或析以考据学,宛如五光徘徊十色陆离。但也不难察知,当前著作似乎未见翁仲之研究。即使有诸,大抵也以单篇考证居多,尚无全面论著。其实锡克翁仲之例证,大可以揭示义山研究另层面向。今人或可从汉学论之、或可雕塑论之、或可从堪舆论之、或可从民俗论之,端看学者如何剖析。推而敷衍,其他本土翁仲又有何特色又有何独特之处等等,则有俟来时了。

要看最快最熱資訊,請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.