间尝陟高山、临深谷,揽怀古迹,凭吊兴亡,徘徊而不能去。又尝过诸罗之野,游三界之埔,田夫故老,往往道颜思齐之事。而墓门已圮,宿草茀焉……

傅吾康原籍汉堡,历任汉堡大学、四川大学、华西大学、北京大学、马来亚大学暨南洋大学教职。惟自1972年以降,傅氏始斠理东南亚华文铭刻文献,终于1986年出版《马来西亚华文铭刻萃编》。纵观全书,可知其中既收编马来西亚各州碑刻,亦附录简介与图像,诚可谓翔实。故有论者指出:“此书之出版,不仅为保存史料方面作出了积极地贡献,间接的也带动了研究和撰写充实、可靠的当地华族史的新潮流”。

但就学术史言之,傅氏之见倒也空穴来风。远在1969年之际,饶宗颐业已发表《星马华文碑刻系年(纪略)》开风气之先。旋至1968年左右,陈荆和与陈育崧亦开展“新加坡与马来西亚华文碑铭搜集计划”,力图调查马来半岛之境况。惜五一三事件震波回荡,无奈退居星洲出版《新加坡华文碑铭集录》。由此可见,傅氏以前的学界其实早有相关著作。但问题在于,这些作品不是选材太少,就是没有图像或拓本,无法探析马来半岛华文碑铭发展之动态。直待傅氏以后,马来亚华文铭刻研究才如实奠基,从“不可能”走向“可能”。

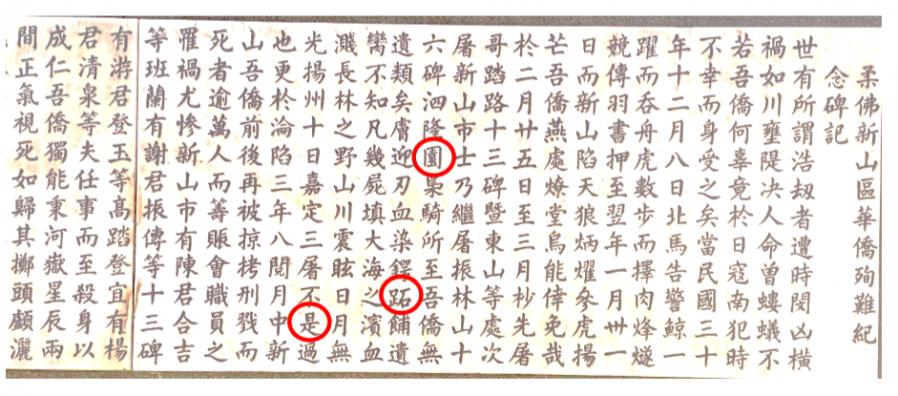

饶是如此,这套书籍未免有其缺憾。简而言之,统共三例,即考释失当、采样失衡与碑铭失收。首先是“考释失当”。比如页145“同沾帝德匾”所谓“沐恩信士广肇惠众等同敬送”应作“恩信士广肇众等同敬送”;页149“柔佛新山区华侨殉难纪念碑记”所谓“十三碑有游君登五等”应作“十三碑有游君登玉等”;又如页168“柔佛属广西同乡总会匾”所谓“白崇禧题□□”也应作“白崇禧题”等等。由此可见,傅氏考证不乏瑕疵之处,学人征引尤当谨慎。

其次是“采样失衡”。统计傅氏著作各州铭刻不难发现,其比例以槟榔屿及威利斯省最多,占比23%(308)、马六甲次之,占比18%(235)、砂拉越次之,占比(128),而以玻璃市最少,占比1%(11)。乍看之下,这似乎反应马来亚华人史发展概况。但事如其实?恐非其然。如检阅傅氏著作即可察知,参与槟榔屿及威利斯省调查者,竟多达29人,而比例最低的玻璃市只有1人。至于偌大柔佛州,参与者亦仅陈锡霞王宓文二人而已。凡此例证尽皆反应傅氏“采样失衡”之症结,在于调研者不足,来者自当慎之。

复次是“碑铭失收”。如以墓志为例,遗阙者包括新山“谢秉奎墓志”、新山“陈幼慧墓志”、箔港“总计殉难侨胞壹佰馀名碑”及乌鲁槽“被殉难侨胞义冢公墓之神位”。兹考释碑文如下,引为例证。

其一新山谢秉奎墓志(年份不详):

谢秉奎先生,闽长泰人。幼孤, 事母,弱冠有大志,侨居南洋之柔佛,经营货殖致富。先生平居竺信谦和,教子女以孝敬。尤重公义,热心兴学,能以财发身,洵仁且智焉!

其二新山陈幼慧墓志(1927年):

夫人氏陈幼慧,性端淑。及笄归谢秉奎居柔佛。治家有方,秉奎因得致力 业。积资钜万,夫人益勤俭、睦邻、恤贫,戚党贤之。生六子一女,卒年卅九。

民国十六年冬月立。

其三箔港“总计殉难侨胞壹佰馀名碑”(1947年):

民国卅年十二月八号,日本发动侵袭马来亚。翌年二月十五号全马被占后,残暴日军随地坑杀华侨。本处原属僻壤,侨户不多,不料竟于民国卅一年三月四号,岁次壬午年正月十八日,被大队日军残杀活烧,男妇老幼暨外地前来避难者,皆无幸免。焦墟惨目,骨抛荒郊。同人等爰向同侨募款建此公墓,藉伸哀忧而重志念。

箔港建墓发起人

刘来胜、杨武烈、许益仁、麦财进、林长开、柯荣勋、吴金星 题

中华民国三十六年岁次丁亥年正月十八日立。

其四乌鲁槽“被殉难侨胞义冢公墓之神位(名字省略)”(1946年):

柔属笨珍区二十七碑大山路内沙河芭,于民国三十二年十月廿一日被日寇残杀。同胞芳名于后。

上述案例说明,傅氏著作即使深入区域,其实还有未逮之处。哪怕他曾到访新山绵裕亭义山,业已辑录“明墓”等碑文,尚且遗漏“谢秉奎墓志”及“陈幼慧墓志”两方墓志。当然傅氏也说过:“一些坟场范围极大,里头的墓碑经常为野草所掩盖。通常必须等到清明节之前,才有人将野草加以清除。只有在此时,这些墓碑才不至于难找。在其他时候,自野草丛中寻觅为之掩盖之墓碑,诚为艰难之事,尤其是第一趟寻找时,往往得借助弯刀将野草拨开才看得见。一些地区之坟墓,经常为水灾所淹没。在泥土极软的地方,那些碑石便逐渐往下沉,以至最终自地面上消失。除非坟墓管理员晓得该处较早期或重要坟墓的确实地点,否则仅能靠机缘去‘发掘’这些墓碑”。可见因于天时地利之故,实地勘察遗憾有焉。而今人该如何克服这类问题,宜当思之。另外还得须考虑的是,拍摄这些墓碑会否招致家属不满,或社团干预等法律诉讼问题。如有,又该如何处理等等。

惟综上所述,约可管窥《马来西亚华文铭刻萃编》之梗概。不难发现傅氏既有其风气之先,亦有其未逮之处。诚如安焕然所言:“傅吾康和陈铁凡合编的三大册《马来西亚华文铭刻萃编》(马大出版社,1982)就史料搜集辑录而言,是经典之作。毕竟它是开风气之先。这一点我们必须要去肯定前辈的努力和识见。当然也是后辈要去学习和超越的。毕竟,这三册铭刻萃编,当年还只是较粗放式的搜集。像新山这一块,只辑录了五个地点的十二面碑碣铭刻。仔细阅读,也有抄录笔误之处。今人引用,亦当谨慎,或有机会亲自田野再访查为宜······学人之努力,必须肯定。只是在引用时,还是要谨慎。”

然往者不可谏,来者犹可追。即使瑕不掩瑜,而且珠玉在前,今人宜当奋起直追,登高楼而远瞰。至于何所前瞻,鄙见有三。首先是“集中焦点”。不难发现,前人如饶宗颐、陈荆和及陈育崧诸氏之弊病,在于好大喜功。其人动辄以星马为号动辄以马来西亚为名,岂知力不从心,终究以失衡而告终。如此例证也警醒后人,扩大研究范围固能综览世局之全貌,却也往往流于“见林而不见树”之窘境。反若集中焦点于某城某县,或是某些主题,而再由焦点连接成片面,或许才能更好地把握在地碑刻文献而不浮于夸夸其谈。其次是“亲拓碑文”。正如程章灿所言:“从凿刻到拓墨, 由石而纸, 拓本不仅代表了一种新的石刻文献再生技术与保存媒介, 也代表了一种新的石刻阅读与传播形式。它打破了时空的限制,提供了更方便、更多元的阅读与欣赏石刻的方式”。反观上述著作,衮衮诸公不若抄录文字,便系附录图片罢了。但如此方式,其实难以回避传抄错误或拍摄不清之弊病。纵然文物有漫泐磨灭之可疑,然今人能从事者,大抵也只有在抄录文字同时,亦附录拓本而已,尽可能让后来者悉心比较相互校勘,从而考释误区还诸原貌。所谓亡羊补牢犹未迟也,自有凭据。其三是“训诂考释”。何故?盖因碑刻文献年深日久,大多文字早已模糊不堪。除王国维所谓“二重证据法”以外,其实“训诂考释”也是相当重要的工作。如以“柔佛新山区华侨殉难纪念碑记”,即可知其梗概。这篇碑文的内容不啻收录于傅氏著作,其实也同时见录于吴华〈柔佛州日治期间殉难同胞墓碑〉,以及张雪馨安焕然〈吴华的文史研究〉两篇文章。当然,傅吾康与吴华之讹误,安氏早已举证。比如两位在2019年发表的论文就如此举证道:

但事实如此乎?恐非其然。调研可知,上述五例除第四第五条以外,馀者皆系碑文之原貌。而如此误读文献错识碑文之例证,恰恰也提醒来人,当今大马的华文碑文研究,恐怕还有长路要走。正如白伟权所言,上述有关墓碑、机构碑文、器物等碑铭叙述,足可管窥前代华人之陈迹。恰恰也正是这些文献,在浮光里头呈现特定时代人们之思想意识、事件细节、社会关系与脉动。可惜伴随时代洪流翻涌前进,兼之今人忽视其价值,乃致碑刻迅速散失,风化与历史之中。

去者日以疏,生者日以亲。出郭门直视,但见丘与坟。古墓犁为田,松柏摧为薪。白杨多悲风,萧萧愁杀人。思还故里闾,欲归道无因……

要看最快最熱資訊,請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.