“我们的文明是建立在毁灭/废墟之上;倘若没有毁灭/废墟,我们就没有文明。”

我们对于废墟、荒废或低度使用的公共建设从来都不陌生。

它可以是山高皇帝远,处在偏僻地区的一座旅游中心。它也可以是我们每天到社区餐厅或银行时,都会经过的一所废置学校。或是,它是一座新盖的熟食中心,大剌剌地矗立在人潮拥挤的闹区,却因从一开始的规划设计就和在地社区关系断裂疏离,而迟迟未开放使用。

我们偶尔会担忧它的存在会惹来其他的社会问题,嘴里碎念公家单位又浪费公帑,然后就陷入冗长的沉默。再多的投诉,官僚的某种呆滞还是可以将这些声音置之不理,我们还能做什么呢?于是,再碍眼的废置空间,逐渐成为城市的一部分。

安邦瞭望台:凝视逐渐遭人遗忘的废墟

距离吉隆坡市中心25公里外,乌鲁冷岳县安邦瞭望台(Pusat Pelancongan dan Menara Tinjau Hulu Langat,或称Ampang Look Up Point),于2001年开幕,前后由安邦再也市议会与加影市议会管辖。它依山而建,气候凉爽,属森林保护区,面积占地10英亩,离山脚约300公尺,曾经是雪兰莪州著名的旅游景点,许多民众喜欢在这里享受美食并眺望夜景。2012年,餐馆业者涉嫌违建,雪兰莪加影市议会因担心土崩风险,而宣布关闭至今。

五年过去了,外墙还完整保留著招牌—“旅游中心与瞭望台”(Pusat Pelancongan dan Menara Tinjau),墙色斑驳漆黑,墙上摆放著一排绿色空酒瓶子,地上散落丢弃的婴儿纸尿布,说明这里多年无人问津,却偶有路人曾停驻。外头还有一个割草工人在默默除草,大门是深锁著的,旁边的篱笆早已破损,轻易就可爬进。

外头其实没有任何警告示语,即使篱笆已被拆除,眼前仿佛还是有一道厚重无形的篱笆,不敢轻易跨越。每每想著潜入的种种可能风险时,姚瑞中总是在大家稍不留神时,轻轻一跃,人已翻墙走进,可见我们的身体早已被国家体制规训得好好的。

墙上涂鸦著一组令人猜不透的号码,亭子中央摆放破旧的沙发,像是路过者临时架起的客厅,地上散乱著旧报纸,还有从录影带扯出的黑色卷带。有些屋瓦早已被拆除,门啊窗啊沟渠盖啊,全都拆剩建筑的骨架,却无阻追踪它的前世今生,是活动礼堂、亭子、训练场所,其完整建筑结构还残留过去曾想要表达的浩瀚,如今一切却显得黯然落魄。

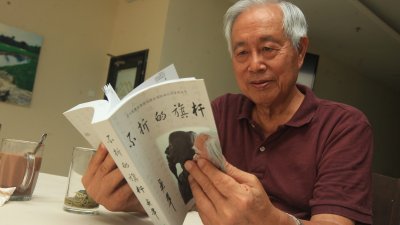

艺术家兼国立师范大学美术系兼任副教授姚瑞中和失落社会档案室,以及《海市蜃楼》纪录片导演罗秀芝这次来马,除了播放“海市蜃楼:闲置公共设施摄影计划”纪录片和讲座以外,还与长期耕耘艺术介入的本地组织Lostgen合作,主办了为期三天的“海市蜃楼:吉隆坡闲置公共设施摄影计划”,与来自不同专业背景的参与者,一起踏查吉隆坡被废置或低度使用的公共设施。

“失落社会档案”-- 两百学生的集体艺术行动

从大学时期就开始迷上废墟的姚瑞中,曾见证台湾传统产业外移,许多工厂遗留台湾,他经常在乡间小路、城市角落流浪,发现一个又一个庞然大物的废墟。他说,“废墟经常是意外发现的”。

他来自台湾台北,1994年毕业于国立台北艺术大学美术系,目前兼任台北艺术大学和国立台湾师范大学美术系讲师,1997年曾参加威尼斯双年展,曾任杨德昌电影的美术指导。7年前,他在大学的第一堂课上,问美术系学生对课程的期待,是希望老师按照传统上课方式,单向传授学术知识,还是参与“海市蜃楼:闲置公共设施摄影计划”,踏查台湾公有蚊子馆,学生选择了后者。

闲置公共设施又称“蚊子馆”,按马来西亚的脉络,就是所谓的白象计划(White Elephant Project),意指废置、低度使用、或错误使用的建筑设施,由政府公家单位所拥有。这类浪费公帑大肆兴建的公共设施,类别繁多,交通建设如火车站、机场、码头、科技园区,或是学校医院、市集或是政府办公楼等。公有闲置的公共设施数量惊人,其出现并非偶然,而是制度使然,多是出自政治人物开出空头支票的选举政治、公部门标案或涉及贪渎,或是因建筑功能未跟上时代变迁和在地需求而荒废。

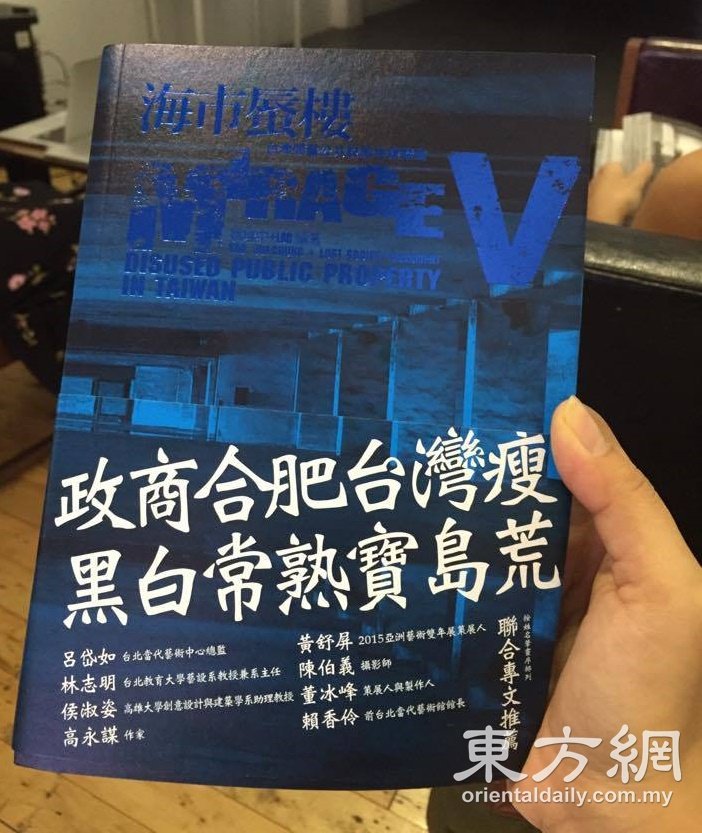

从2010年3月以来,姚瑞中与230位纯美术系的学生,成立“失落社会档案”,让学生带著摄影机回到家乡,寻遍全台湾各个角落的蚊子馆。2010至2016年期间,学生趁著为期一个学期的作业,一共收集了580个案例,全数3200张照片,并印刷成5套厚达3000页的书籍,期间还和策展人和纪录片导演罗秀芝合作,拍摄《海市蜃楼》的纪录片,勾勒出台湾社会的荒谬现状,成为政府施政不当的证据。

随著第一本的《海市蜃楼》的出版,立即引起媒体大篇幅报导,甚至引起政府高层关注。一天,姚瑞中收到来自马英九总统府的公函,副总统来电关切,行政院长甚至召见他本人和学生代表,并许下承诺要一年内活化或拆除蚊子馆。政府甚至会打电话来跟他求证蚊子馆的资料,或是拿著这些书籍作为参考。面对社会舆论的压力,“活化”和“都市更新”是政府喜爱掷出的说法和手段,但往往是一种变项惠利企业财团的糖果,让财团开设多不胜数的时尚潮流店、餐馆、咖啡馆或百货商场,造成空间缙绅化或仕绅化,高尚的消费空间四处林立,排除其他阶层的使用权。

关注空间政治和空间政治地理学的姚瑞中,希望这些空间都能完整保留作为台湾社会城市记忆的一部分,同时释放出来予民众使用,作为弱势群体的避风港,或是艺术家进驻创作的基地,甚至也可以开办另类学校或幼儿园,成为民间开放自由的空间,才更贴近“公共”的真正意涵。

眼见政府忙著拆除或“活化”闲置空间,他与一众学生们赶在台湾政府完成活化和拆除以前,赶紧进行第二轮的收集,以摄影的方式作为一种集体的艺术行动,揭露过去被人遗弃也遗忘的公共议题,在社会引起层层的涟漪,一发不可收拾。书连续出了好几本,希望借此制造社会舆论作为一种监督的力量,目的是希望政府不要再轻易盖蚊子馆。出到第五本时,他原本觉得这个计划已经做得差不多,可稍作休息。谁知新上任的蔡英文政府却在今年3月推出“前瞻基础建设计画”,提供8年新台币8800亿元(近1246亿令吉)经费,作为轨道、水环境、绿能、数位和城乡等5项地方建设。

他说,“我会一直做下去”,多年来姚瑞中冒著被学校解聘的风险和心情进行这项计划。

传统艺术教学的反思:艺术家也可改变世界

这项计划耗资庞大,实非一个人所能承担。学校付给大学老师的费用才新台币两万多,但是姚瑞中还是坚持自掏腰包,出机票让较远地区的学生回家乡、输出摄影照、自费出版、办展览等。印了千多本书,然后自费把书送去百多家公家单位和媒体。除了出钱以外,出版的前期作业涉及冗长的资料收集和查核过程。

他说,“我的原则是不让学生被抓”,因此每次学生交出资料和文章以后,他还需要逐笔审核他们所列出的数据是否属实,遣词用字是否过于激进。对他而言,这项计划的重点不在于结果,而是教育的过程,如何陪著学生提问讨论、动用周边亲友网络和在地关系,挖掘和走访废墟资料,然后比对、编辑、修图。

以前他总是只身孤独地漫游在废墟之间,用一种单打独斗的方式,端倪这些为社会遗忘的边缘角落。后来,随著女儿的出生,他有感应该为下一代拥有更美好的社会而努力,开始把废墟调查带到课堂上。

“一个人做不完,所以要集合两班同学的力量,作为一个社会案例的研究。如果我自己做,那个经验还是留在我的身上”,姚瑞中说。

回到初衷,他发现学生对“在地”有一种疏离感,对自己的家乡一无所知;大学里传授的美学专业以西方价值为首,忽略在地或底层的社会现实。他希望能够把这个金字塔颠倒过来,透过参与式的教育过程。他说,这是一种浪漫主义的社会实践,也希望能够邀请学生进入一种以艺术作为媒介的社会实践。

善用诸众力量 串联国际城市

他和罗秀芝希望,能够逐渐在世界各地的国际城市,建立起海市蜃楼的网络,呼吁更多的人参与,端倪全球资本主义发展模式在各个城市所遗留的痕迹之异同。这也是他们两人为何此刻身处吉隆坡的原因之一。上个月他们才刚刚与澳洲奥尔伯里穆雷艺术博物馆(Murray Art Musuem Albury)的合作,透过公共演讲和走访废墟的方式,展开了奥尔伯里海市蜃楼计划(Mirage Project Albury),当地摄影社群积极加入,闲置公共设施无所不在,最近已陆续把近300多张摄影图上载到网站去。

姚瑞中说,来吉隆坡举办“海市蜃楼:吉隆坡闲置公共设施摄影计划”,是罗秀芝从台湾出发来马前,临时问了姚瑞中是否有兴趣来看看,才促成了这次的工作坊。

在工作坊中,他很细致地解释海市蜃楼计划背后一些看似很琐碎、很技术性的操作方式。例如经费的来源、如何筹备经费、寻找废墟的方法等。他认为这些技术操作很重要,他不只强调涉略废墟影像的工作本身,还包括组织的方法。

尽管每座城市的组织网络和形式有它本身的社会脉络或政治氛围 ,不过他本人主张在废墟资料收集的过程中,需要(一)提高透明度,将资讯开放给公众,善用诸众的力量,集体发声;(二)不依赖财团或公家的经费,维持计划的独立自主;(三)以量取胜,才能在社会之间制造效应。虽然我们可以善用新兴科技或社群媒体,来承载和传播不断新增的废墟资料,但是他认为出版成书虽然成本较高,但有其社会意义。

“我们可以用电邮、网络,为什么还要出书?书籍等于是一种证据,我们要建立一个台湾社会记忆库,逼迫政府回应,而且我们还把书寄给媒体。”

短短几天的工作坊,他总是说,“你若不做,就没事发生。很多事情你要做了才知道,否则你永远都不会有自己的观点和声音,只要做了就会有改变、有意义。只要我们是做对的事,就不用怕,其他的都不用想太多。我们要把这个生活城市导向正向的发展,将这些空间释放出来。”

身体在场的社会调查

经历三天行程紧凑的工作坊,十几位成员把这几天所收集的摄影照汇整。在成果分享会上,十几座庞然大物的废墟,化身成为一张张偌大的黑白照片,在暗室内透过投影机播放。城市发展的残迹清晰地逼近在眼前,说不清楚是废墟在凝视我们,还是我们在凝视废墟。

影像摄影要求摄影者必须亲临现场,废墟才能映入镜头前。透过摄影者的身体在场,它与其他艺术媒介的关键差异也就彰显出来:照见现实。尽管这也经过摄影者所筛选再现的视角,影像与观赏者被迫进入一种互相凝视的过程,废墟的虚无苍白意义却从此被翻搅,而形成一种有待延伸和发声的艺术行动。

强调身体在场的艺术行动所形成的废墟社会调查,与公家单位经常涉及庞大的机制缺席现场的城市规划不同,它让每个个体重新反思自己和城市、在地以及废墟之间的关系。

这些看似没有名字和身份,遭人遗弃也遗忘的废墟,在学员拼凑网上零落资料与旧闻的解说下,原本与在地断裂的废墟,似乎渐渐地从一张黑白照片,蜕变成浅淡色的彩色照,开始看见它存在于这座城市角落的地方意义。即使那些零碎的故事,往往听起来就是一首首荒谬的城市发展狂想曲。

要看最快最熱資訊,請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.