2020是大马旅游年,随著标志正式启用,你会发现标志上出现的是大马国鸟——犀鸟。许多人都以为犀鸟只能在砂拉越出没,殊不知西马半岛才是我国最多犀鸟品种出没的地方。赶紧来恶补一下犀鸟的知识吧!

犀鸟,是亚洲标志性的鸟类之一,啄子上高高凸起的盔突是它们的特征。犀鸟的种类能透过他们的眼睛和盔突来辨别,譬如马来犀鸟(Rhinoceros hornbill)的盔突带有黄、红、橙3种颜色;白冠犀鸟(White-crowned hornbill)的盔突是白色的羽冠;花冠皱盔犀鸟(Wreathed hornbill)的盔突并没有没有高高凸起,只有一节节的皱褶,每一节皱褶代表一岁。

犀鸟属两大鸟科,即地栖犀鸟(Bucorvidae)和树栖犀鸟(Bucerotidae),前者为非洲犀鸟,而后者则是亚洲犀鸟。目前,世界上有57种犀鸟,在非洲有25种,而亚洲有32种。亚洲犀鸟遍布19个国家,包括不丹、孟加拉、中国、柬埔寨、印尼、马来西亚等。泰国及印尼拥有13个犀鸟品种,为亚洲之首,而马来西亚则位居第二,拥有10种犀鸟,与缅甸及菲律宾齐名。

1.jpg)

从零开始 追踪犀鸟栖息地

老虎、马来貘、人猿是众所皆知的动物界国宝,却鲜少有人知道犀鸟是国鸟。也许是砂拉越的“犀鸟之乡”(Bumi Kenyalang)宣传效果极佳,让许多人误以为我国仅有砂拉越有犀鸟。事实上,西马半岛的犀鸟种类比东马多,数量也较东马多。

“你或许是0.001%知道犀鸟就是国鸟的人。”与马来西亚自然协会(MNS)犀鸟保育项目高级保育专员兼项目经理叶振益见面时,他率先问记者,在众多本地动物当中,为何会选中犀鸟作为报导课题?

全球仅非洲和亚洲这两大洲能看见犀鸟的踪影,亚洲有32种,而大马的犀鸟品种便占了10种,但大马人对犀鸟的认知并不深入。叶振益指,许多人对犀鸟的印象停留在“砂拉越州鸟”,加上城市中鲜少有犀鸟出没,导致人们只闻其名,不见其身。“有的商家更将南美洲的托哥巨嘴鸟(Toco Toucan)误认作犀鸟,将其印制为纪念品售卖。”作为拥有30%亚洲犀鸟品种的国家,他为人们不认识犀鸟而感到惋惜。

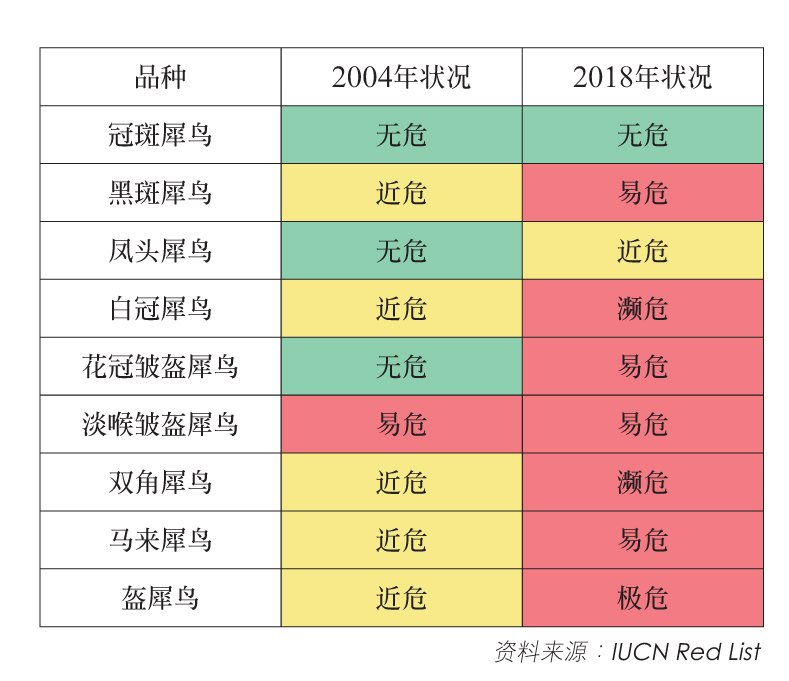

根据国际自然保护联盟(IUCN)的濒危犀鸟种类红色名录(Red List),大马犀鸟从2004年仅1个品种处于易危(VU,Vulnerable)水平,截至2018年已有5个品种易危、2个品种濒危(EN,Endangered)及1个品种极危(CR,Critically Endangered)。叶振益认为当中有两大因素:栖息地遭受破坏及市场对盔突艺术品的需求。由于盔犀鸟(Helmeted Hornbill)的盔突与其他犀鸟不同,是实心盔突,因此被视为象牙的替代品,雕刻成艺术品推出市场。盔犀鸟为此成为猎者的目标,从原本的近危级(NT,Near Threatened)直逼极危级别。

.jpg)

.JPG)

森林变化 妨碍犀鸟繁殖

大部分犀鸟都需要仰赖密集的森林才能生存下来,在大马的10个品种当中,仅有冠斑犀鸟(Oriental Pied Hornbill)能适应各种环境,甚至能在新加坡存活。叶振益表示,数十年前大马有930万公顷森林,但因各种发展,包括棕油种植、橡胶种植、房地产开发发展,如今等仅剩下600万公顷。

在保育活动中,哺乳动物与鸟类的需求不同,而森林变化对犀鸟的影响最大。犀鸟对人类的滋扰很敏感,一旦森林有发展项目正在进行中,将会影响他们的生活形态。再者,森林开发时可能会不小心砍掉原本被用作生育用途的树,导致犀鸟无法觅得合适的巢穴。犀鸟不懂得啄洞,繁殖期间必须寻找合适的树洞,让雌鸟在里面生产及养育雏鸟。“倘若发展时原本被用来繁殖的树洞已经被伐,将影响他们的繁殖。”他以双角犀鸟(Great Hornbill)为例,指这种犀鸟能活30至40年,在无法繁殖的情况下,我们在数十年内看到的都是同样的一群犀鸟,并没有雏鸟,直到这批犀鸟寿终正寝,就会造成这个品种在突然在本地绝种的情况。“栖息地遭受破坏后,你在同一个地方或许还能看见犀鸟,但可能已经不是原本的那个品种了。”

1.jpg)

亲眼目睹 逾千犀鸟划空而过

MNS于2004年开始推行犀鸟保育项目,至今已有15个年头。叶振益指项目始于MNS在1999年对柏隆森林保留区(Belum Forest Reserve)的观察。“当时,团队认为里面有丰富且值得保护的物种,所以开启了这个观察项目。”

1998年,团队第二次进入森林保留区观察时,志愿科学家发现连续两个傍晚都有约莫2000只犀鸟飞过他们的营地,并将过程录制下来。2003年,团队第三次进入到森林保留区考察,叶振益首次亲眼目睹同样的画面。“你无法想像有1000至2000只犀鸟飞过空中的画面,真的令我大开眼界。”

回到工作岗位上,团队尝试寻找更多相关资料,却发现大家对犀鸟都不了解。“就连它们住在哪里、吃什么、生态习惯是什么都不懂,仅能透过工具书《The Birds of Thai Malaysia Peninsular》找到区区几页的资料。”他指,花冠皱盔犀鸟(Wreathed hornbill)是比较常见的犀鸟,但从来没有人见过它的鸟巢,直到上述工具书的出现,才揭晓了犀鸟的住处。

3.jpg)

1.jpg)

培训原住民成犀鸟保护者

“我们对犀鸟的理解太少,不懂他们的生态,又从何谈保育?”于是,MNS决定开启犀鸟保育项目,一切从零开始。由于当时的资料太少,仅能从亚洲著名的犀鸟之母,泰国微生物学家琵莱(Pilai Poonswad)所撰写的犀鸟保育手册学习,跟著手册开始寻鸟之类。叶振益笑称,手册中的教学第一步是先找到正在繁殖的犀鸟,但大家都不清楚繁殖中的犀鸟到底有什么特征,直到后来才明白可以跟踪叼著食物的雄鸟。“接著第二个难题来了,要怎么排除森林里的山、树、湖等障碍物来跟踪犀鸟,而我们又要如何确保自己不在偌大的森林中迷路呢?”跟著手册中的指示做了一番后,团队最终研发出一套属于自己的方式,成功在两年内找到第一个犀鸟树洞。

“后来有幸遇到琵莱博士,我才了解为何我们同样是跟著手册来做,却感觉难如登天,原来是两边的森林状况完全不同呀!”他笑说,团队首次见到叼著食物的犀鸟是在森林保留区里的湖上,大家坐在船上,根本无法依循犀鸟的步伐前去。再来便是手册中表示可站在高处展望森林的地理,方便见到犀鸟的时候进行跟踪,但柏隆森林保留区的树林密集,从上往下望,只会看到一大片的树叶,完全看不到地理情况。他笑说,琵莱进行研究的森林的密集度较低,且没有湖泊,跟踪犀鸟的难度比柏隆来得低。

为了找到更多犀鸟的树洞,MNS与原住民合作,要求原住民帮忙提供犀鸟资料,才发现原住民其实也不认识犀鸟。“一直以来,我们都认为原住民住在森林里,一定认识这些动物,但除了他们吃的食物以及祖辈传下来的知识,他们并不认识日常生活以外的生物。”

MNS于是培训原住民认识犀鸟,了解犀鸟种类与生态,而原住民则以自身在森林中灵活的行动力帮忙追踪犀鸟,成功找到更多犀鸟树洞。MNS同时拜托住在森林的原住民长时间观察犀鸟生态,一举两得。“当时合作的原住民有不少已经成为团队中的犀鸟保护者(hornbill guardian),长期与我们合作。”

办讲座 提升犀鸟知名度

综合15年的犀鸟保育经验,叶振益表示MNS会把团队的观察结果与政府单位分享,帮助相关单位提升犀鸟保育工作。虽然政府在发展中保留了50%土地为森林,但他认为这50%必须是密集森林,才能让有利于犀鸟生长。他透露,犀鸟繁殖时需要参天大树,树围径最低要求为200公分;而犀鸟食用的果实达百馀种,因此政府或许需要对开发者进行教育,确保工程开发时不会意外砍伐果树或犀鸟树洞,保证它们的生态环境。“又或许要规划一些地区为不可开发区域,以保留森林的原貌。”

“不过,我国的犀鸟情况还是乐观的,我们目前正处于变好或变坏的拐角处,只要能保持森林状态,就能保护好犀鸟。”本地森林损失比邻国来得少,加上政府已落实“拯救马来亚虎”运动,他认为同为森林里的一份子,犀鸟也能从中获益。“保护老虎,就得保护森林,驱逐非法猎者。目前打击活动已给猎者发出警告讯息,相信他们在要拿走大马森林里的任何物品时都会三思。”叶振益指,大马民众对犀鸟的认知程度低,MNS会应邀举办各类教育性讲座,提升大众的犀鸟知识。“盼有朝一日,大家知道大马不仅有老虎、马来貘,还有犀鸟。”他希望在10年内提升民众对犀鸟认知,并以马来貘的知名度为前进目标。

网站:https://myforestwatch.weebly.com/my-hornbills.html

电邮:myforest.community@mns.org.my

面子书:Malaysian Nature Society

要看最快最熱資訊,請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.

.JPG/9184f8cbd2bed1573ecd5856aef83e7a.JPG)