报导@张溦紟

走进吉隆坡Ilham Gallery《工馀》群展,不难发现长长的走廊上挂著由40幅画组合而成的《当代迁移的肖像地景》。那是颜振利的作品,也是代表马来西亚参展的艺术工作者之一。在更早以前,他就以移民工为主题办过个展,叫《In Between》(居间)。那是他2008年从北京中央美术学院毕业回国后的第三个个展。

他前两次个展同样强调马来西亚社会场景的多元面貌,但以在地人为主。例如,嘛嘛档闲荡的年轻人,印度裔理发店、老人与新村茶餐室,甚至包括他的自画像。对他而言,绘画是一个追溯和安顿个人身份认同的过程,这也是他画作的鲜明主题。

可是,2015年的《In Between》,其叙述对象却出现了极大的转折,为什么?

这次的约访是回到他当时的创作现场——Kota Raya,一个承载多代吉隆坡人记忆,如今又负荷过多在地人对外劳的嫌弃和猜疑的地区。这里是颜振利当时经常溜达的地方,为了补抓马来西亚街景的多元面貌,他几乎每个礼拜有三四天都往那里钻,包括一家缅甸餐馆,成了他整理资料、速写或休息的落脚地。

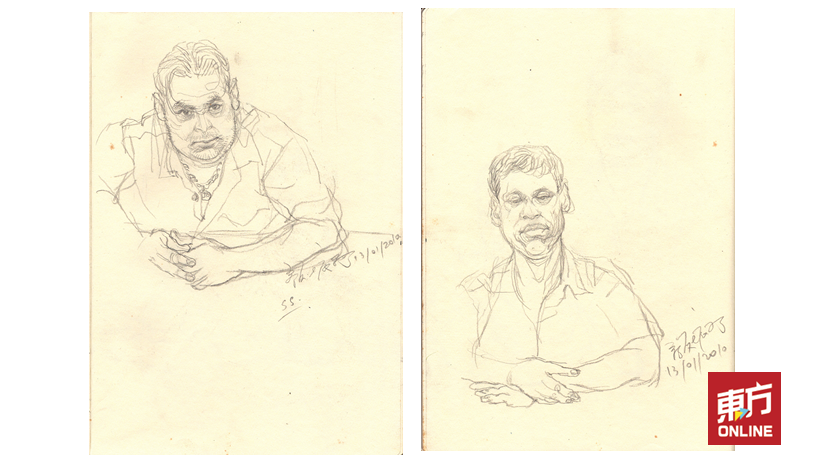

那里几乎可以说是他最早的创作现场。那天他无意间走入这家餐馆,店里坐满外劳,他才慢慢意识到自己闯入“他者”的异地,引起全场的好奇。店员见他涂涂写写原来是个画画的,忍不住坐下来主动要求他“画我画我”,边说起自己的故事。

于是,2010年,他在现场画下了第一幅移工的身影,开启了他认识移工的旅程。

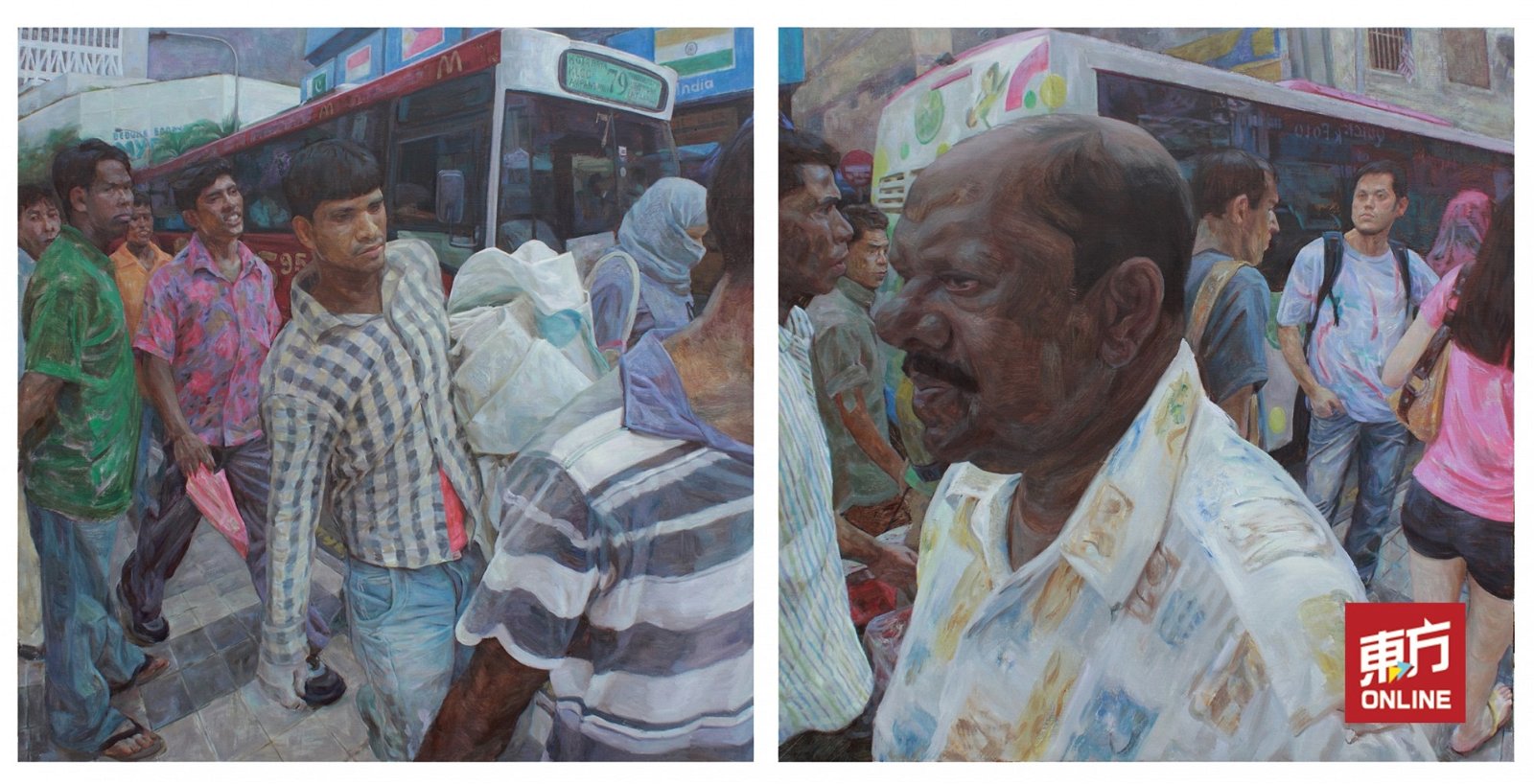

大批移工支撑的2020宏愿之路

当时的他尚未搞懂“移工”这个议题,也从未想过要成为创作的主题,一直到2012年受新加坡邀请,参加“Wawasan 2020: The Malaysian Dream”(2020宏愿:马来西亚之梦),促成他画出“The Road to Wawasan 2020”之后,才奠定了往后的创作主题。这是吉隆坡市中心常见的景象,左图是一卡车一卡车地将移工运送进来,大批的人潮又往右图离去。当时来来往往的人不只是移工,还有找不到合适工作、合理待遇的本地人,反讽执政者由上而下的2020宏愿与平民真实生活的落差。

1977年生的他是马哈迪执政时代的产物,年轻时的他还曾经画过一幅四任首相共同展望未来的画面。当时媒体、政治与文化半开放,中小学生在周会和考试题目都要学会如何歌颂2020宏愿,教育体制不断鼓吹知识经济是未来必然的趋势,大批年轻人卷入资讯工艺系,毕业后却发现产业发展无法融入他们而被迫另寻出路。

“那一次是契机,奠定了我要往这个题材去。过去我以马来西亚街景作为观察基地,他们太频繁地出现在这些地景。我本来就是想要塑造多元族群风景。我不可能在我的画里呈现各种面貌,唯独把这群人删除掉。所以,我觉得我在这个时代是有这个义务去把他们收纳进来,甚至到了后期,我越来越笃定他们是撑住马来西亚经济一个重要的群体。”

不过,他很快地又陷入“卡住”的困顿期。虽然早前已有相关作品,但他认为当时对移工的认识还是很片面的,也尚未拿捏到要以什么身份“进入”移工这个场域。他清楚地意识到自己不是前线工作者,并不是这个群体的捍卫者。后来,他延续一贯的立场,选择以自己的角度,看到他作为华裔后代的过去,以及他们作为新移民工之间的关系,来重申自我和他者的关系。他清晰地指出,“我只能够透过我的视觉艺术,尽量用平视的角度让他们进入我的语言里。……我的画到最后呈现的还是我,我并不是代表他们。我还是我,我在看待身份,我跟他者,都是折射。”

现在他回看2012年那幅作品,答案其实早就呼之欲出。当时他不只开始看见移工,也有意识地把自己置入画中,道出了他与移工、马来西亚之间的关系。透过看见而非排除他者来安顿自我的身份认同,跟他远赴中国北京念书有莫大关联。他是华人,但不是中国人的那种华人。身在异乡,说的是最熟悉的语言,但缺乏日常生活的在地知识让他处处碰壁。那段经历让他深刻感受到身为他者的格格不入和尴尬,使日后的他更能以同理心看待移工的处境。

“我不画天使,我只画我所见”

为什么画移工?这与他的族群身份和遵循的意识形态有很直接的关联,虽然探寻的过程总是迂回波折。

他曾撰文记录自己的创作思考:

他遵循的是起源于法国、以库尔贝(Gustave Courbet 1819-1877)为主的现实主义,而不是歌颂主国、打倒资本主义帝国的共产主义。他解释,“库尔贝会更稍微批判一点点,会画占领、不是那么愉快的课题。那时候库尔贝写了一个现实主义的宣言:学习是为了创造,我只画我看见的东西,我不画天使,我的时代由我来发声。”

“我是一个马来西亚华人,在新村工人家庭长大,身份这个东西一直围绕著我。我最重要的思考是,我已经确定我是画家,我最有力的武器就是造型设计、色彩、调度场面、布局,所以我用我的武器来贡献我仅有的价值。这是我的宿命。以前的艺术为宗教服务,为贵族服务,我此时此地生活在马来西亚,我有我的身分,我看到的东西,我一个人可以怎么样。”

这是他安身立命的基础,也是他从事绘画创作的使命。2015年个展前夕,一艘前往欧洲的偷渡船在地中海沉沦,逾七百人丧生;马来西亚政府拒绝让载满罗兴亚穆斯林等难民的船登岸,他们漂流在海洋中央无处可归,激发他创作了“No Place for Diaspora”(无处安顿的离散)。受访时,他大方地展示收集的照片,印制在一张张云彩厚纸卡上,其中一张就是这幅画的“现场”。

照片中的罗兴亚老难民是背对镜头的,后来却在振利的画里翻过身来,与观众正面迎视,让我们不得不凝注他那被刷白的脸。看起来毫无杀伤力的他,却受到层层国家机器的压迫,一家尚未开店营业的店门口成了他暂时栖息之处,以窄小草席作为边界,那里成了他那一天最安稳的、临时的家。右图采用红绿蓝色线条和版刻画式绘描他联想到难民船上窘况,对比的是象征客观事实的左图,于大小图之间,于现实与想象之间,于这里与那里之间,于在场与缺席之间。

犹记得上届大选,其中最令人瞩目的事情莫过于本地人充当道德警察,亲自抓拿疑似幽灵选民的移工,有的移工甚至受到肢体暴力的对待。这也成为了颜振利的创作题材。掌握话语权的在地人拿起相机对准移民工,拍下这些他者的“罪证”。移工挂著漂白的脸孔是他画作中常用的一种策略,也意指移民局的漂白计划。

他提起画这幅题材的用意,很有意思,

通过深入研究支撑创作伦理

在短短几小时的访谈中,他不断地提起曾经影响他很深的各类著作、新闻材料、甚至电影,那是引导他如何走入田野的知识地图。其中影响他颇多的包括台湾出版的《骚动流移》、Tenaganita(妇女力量组织)创办人已故Irene Fernendaz有份参与的《跨界流离:全球化下的移民与移工》,以及目前在美国大学教书的印裔马来西亚人进行长达7年田野的《Politics of the Temporary》,甚至还包括蔡明亮和陈果的电影。为了那次的创作,他俨然展开了一场关于“移民离散”的研究,翻阅大量资料。他说,“如果我没有经历过那段时间的资料收集和研读的话,很可能我后来画出来的画是由高往下、独一无二的态度,姿态擡高,这样就会很可能非常的不妥。”

他对于研究主题的严谨,同时也表现在他如何处理和移工的关系。在电话约访时,原本建议要在街头拍一张以他为主,这座城市和假日街头的移工作为背景的照片。他以“不要消费他们”为由,一口拒绝这要求。翻拍一些材料时,他严守研究伦理的界线,谨慎地判断这些材料当时是否经过对方同意公开。尽管,此时的他已从这个研究场域“退场”两年,开始著手研究新村,准备下一个创作题材。

虽然,颜振利一再声明他并非要为他们代言,但他也曾尝试跟移工创造更积极的创作关系。这是替他家割草的孟加拉工人,他请这位孟加拉移工到他家里让他画肖像。过后,他还请对方用母语写一些文字,看看他有什么话想要跟马来西亚人说。“我是请他直接画在那幅画上,但是他坚决不肯,因为他怕破坏那幅画。后来我就叫他写大大个字,我就再跟著画上去。”他后来想要回馈一些报酬给他,却被孟加拉移工很严肃地拒绝。他反身思考,“我也会觉得我是不是有点矫情过度。对他而言,我为什么要收你的钱。”

居间性:迁移中的宿命

除了绘画,同时善于文字书写和抽象思考的他曾这么写著,

虽然中国是他重要的二次成长,但是他反省当时在中国发现自己作为他者心境还是很片面的。直到后来在认识移民工的漫长过程中,才梳理出它的意义,以及自我与他者的关系。他认为,我们无法直接移植西方或东方那一套视角,后殖民才可能是我们作为亚洲或东南亚的出路。我们要如何在自己的范围找出自己的方法,只有我们自己才能够解答。

他深感我们比上一代少了些历史的包袱,应该具备更多能力和条件走出自己的路,“文化建构是必然过程,但是一味的埋怨或驱逐,反而会使自己陷入一潭死水或无法汇流成河的一种命运。”

要看最快最熱資訊,請來Follow我們 《東方日報》WhatsApp Channel.