国庆系列(五)

关于爱国,陈进丰说:我觉得谁是执政者没有太大差别,最重要的是人民不要只是“听说”,要追求真相。一来是醒觉力,其次是行动力,醒觉了还得站出来参与,一味埋怨不是办法。我总是在鼓励人投报,你说这个国家有人贪污,那就站出来,来跟我说也行,我带你去反贪会。甚至愿意出钱犒赏举报人,毕竟重赏之下,必有勇夫。

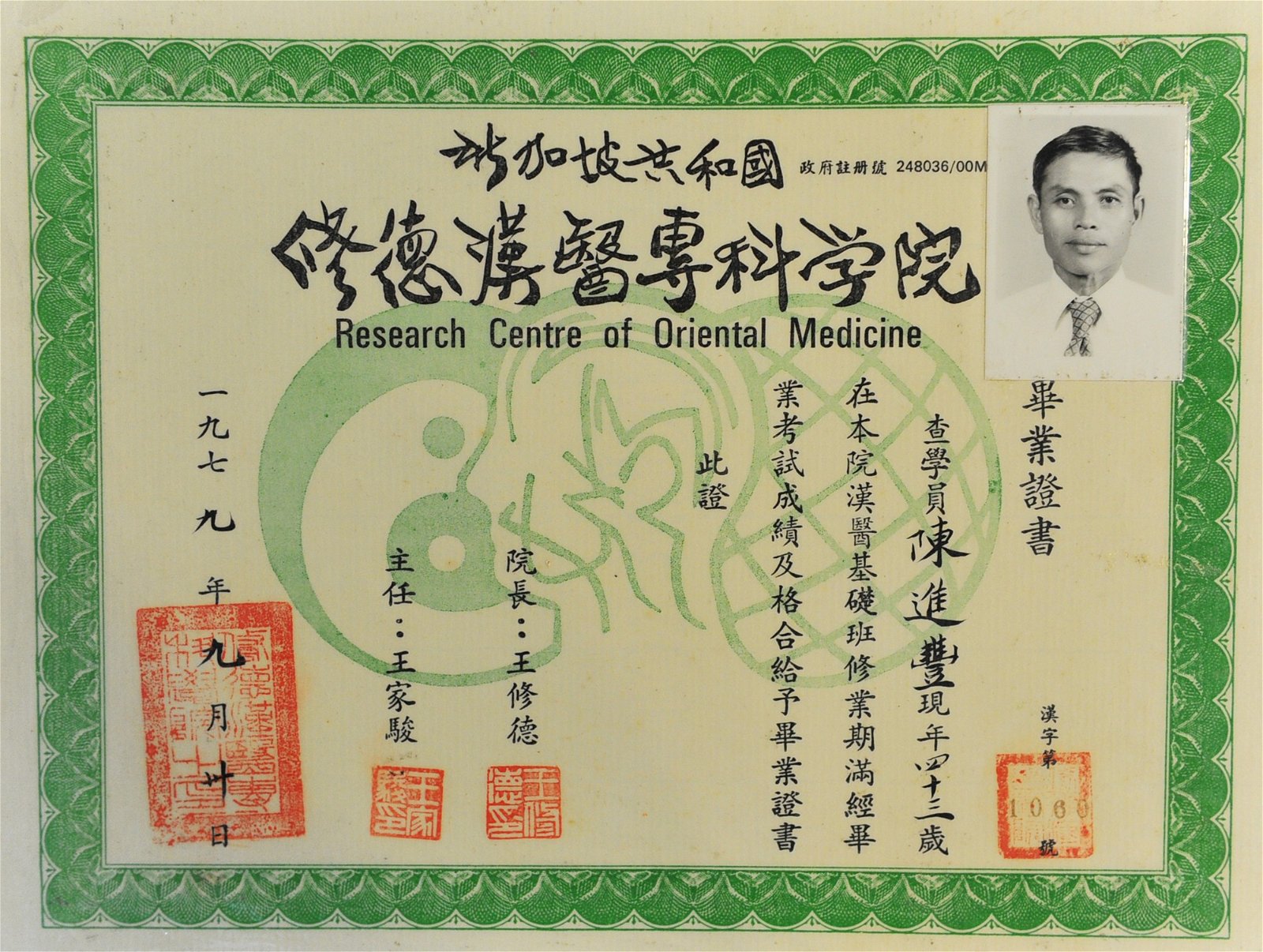

陈进丰服务警界30载,曾先后隶属警察野战部队和俗称镇暴队的马来西亚联邦后备队(FRU)。退休后,他加入人民党,并参与反对清拆非正式木屋区的“城市开拓者”运动,其后致力监狱弘法,并笑称那是把“垃圾处理成肥料”,而今已入耄耋之年,但仍字字铿锵,他说:“我从不说老,不说病,也不说没有钱;不相信传统、不相信权威、不相信没有根据的事。”

“没有好好看待退休警官,是国家的损失。”陈进丰指,“退休时我潸然泪下,想到的是已牺牲的同僚和他们的妻儿,觉得悲哀。”陈进丰是大马皇家退伍警察协会(Ex-Police Association of Malaysia)的一员,他认为政府忘恩负义,没有给予殉职警察的家属应得的关照,是他主动找到这些家属,并为他们申请援助和争取福利。他续称:“我们这些退休的警察不曾被邀请分享经验,即便我从事犯罪研究工作,能分享罪犯为什么犯罪,犯罪后会落入怎样的处境,但是这些经验不被重视,无用武之地。”

陈进丰18岁时响应已故第一任马华总会长敦陈祯禄的号召,摒弃“好男不当兵”的旧时观念加入警队,当时仍是紧急状态时期,他被录取后先是被派到槟城北海的警局协助处理报案工作,“因为我会华语,也会马来语,所以能做通译,华人来报生和报死或是车祸和刑事案件等,就由我负责。”后来他被调到雪州接受英国人的森林游击训练,接著就被命令前往彭亨接受医药课程,“这两项训练完成后,被派到霹雳深山里的堡垒设立医药中心为原住民提供医药服务。”

1964年,大马和印尼交恶,发生军事冲突,陈进丰被派往砂拉越的马印边境,以森林野战部队队员的身份在长屋执行医药服务,并在森林里度过了5年8个月。回到城市后,被调派至吉打莪仑(Gurun)参与罪案防范、扫除和扣捕的任务。他透露:“上世纪60年代末几乎每个周末都有示威,1967年,时任警察总长命全国华裔警员参与镇压训练,我完成训练后,被编入联邦后备队,自此一直到1985年以伍长职衔在48岁时提早退休。”陈进丰在FRU近20年的生涯里,曾参与的任务包括“513事件”,是历史的见证人。之所以选择提早退休,他说:“升值后我被调去吉兰丹,在其他领域,升职或许是好事,但作为公务员,就是得再面对分离,再次适应新环境。这么多年的调派生活,我也挺累了。”

为低下阶层人士请命

脱下制服,陈进丰成了社会工作者,转过身和执法者对抗,当中包括成为支援木屋区的反迫迁者,这是个极大的反差,为什么那么做?他说:“上世纪70年代中期没外劳,时任首相已故敦拉萨把东海岸和北部的人召到首都来参与建设,大部分是巫裔,1天工钱5令吉,联邦大道、国会大厦都有他们的血汗。除了在已拆的17楼组屋栖身,他们在河边用板搭房子,住了那么多年,现在却说他们没有土地拥有权,没有门牌,占用土地。”陈进丰是个择善固执的人,认为“城市开拓者”和低下阶层者的权益应该被维护。

基于在FRU服务的多年经验,陈进丰对他们的行事方法非常了解,“我到现场去,叫那些居民绝对不要出来,待在屋子里就对了,只要屋子里有人,他们就无法执行任务。”因为这些抗议的举动,他无数次被值勤的警察逮捕,他忆述:“我有很多办法溜之大吉,有时我说‘你不知道我是谁吗’,对方一愣,我就溜了。不然就捉回去了,不管怎样都不给口供,在里头晃一下再‘tumpang’(搭顺风车)警车混出去。”

同僚几乎都拿他没办法,“他们叫我‘Please lah(拜托啦),不要做这个。’”但,事实上,他们也不真的憎恨他的阻扰,他坦言:“在纪律部队里,执法者大部分时候都是听命令执行任务罢了,有多少是真心想推倒那些房子的?”

监狱弘法 无关赎罪

秉持著为低下阶层人士争取权益的初衷,陈进丰加入没有任何种族色彩的政党人民党,“还是公务员时不能参政,但我已经开始研究政治,现在我们享有的公积金、社会保险都是人民党提呈倡议的。”上世纪90年代,东帝汶危机爆发,陈进丰一行社会工作者与人权委员会商讨维权事项时,被执法单位以内安法令(ISA)拘捕,外国人被遣送回国,大马人则被拘留,“拘留了6天,后来无罪释放,获赔4402令吉。”

陈进丰用这笔钱租下现时供囚友在重返社会前缓冲,暂时居住和工作的菜园“自在园地”,他感慨:“我常说‘反毒将军’这个角色,我是彻底失败,我国有逾40座监狱,大部分囚犯是因为毒品进去的。”他不讳言:“我协助释囚,很多人骂我,说我帮坏人。我的养老金每月不到2000令吉,都用在社会工作,人民的钱其实没入我的口袋,照顾我生活的是我的侄女。但其他弘法老师,他们家里可能有父母要负担。”话虽如此,他说自己从不后悔,“我知道自己在做对的事,我从不做逃兵,还是要鼓励更多人加入佛友关怀中心,把灯点在黑暗中。”陈进丰1997年和友人一同创立佛友关怀中心,展开有计划和有规模的监狱和戒毒所弘法工作,至今在全国有150名弘法老师,当中包括退休校长、歌星和其他专业人士。

有流言指陈进丰之所以会走上弘法渡人之路,必定是因为当警察时暴戾,做了许多良心不安的事,针对这一点,陈进丰说起了杀牛的故事,“以前没有给动物安乐死的技术,染病的不能救、不合规则的都开枪打死,有一次我被派去杀一头牛,去到我说枪坏了,其实我根本没扣扳机,但成功骗过了那个兽医。”他透露,那个时期,要拥有脚车和狗只都必须申请执照,没有执照的狗都会被射杀,警察开枪,有一个受雇的工人拿著锄头把尸体掩埋,“有时切了狗尾巴就当交差。”陈进丰直言,那是一个现代人想像不到的年代,而那些指他到监狱弘法是为了将功赎罪的人,应该觉得惭愧。

“多一个好人,就少一个坏人”

陈进丰指自己这辈子都秉持不是自己的东西不拿的态度,还是警察时,也不懂得应酬,“以前有个吧(Bar),警察可以任意吃喝拿,但我从没去过。从来不收别人送的东西,也不送东西给人。”他说:“住在警察训练所时,我太太卖椰浆饭,也给其他警察洗衣服,女儿去收,一件一件算钱。后来拉曼学院(现拉曼大学学院)成立,就在那外面的住宅区买了屋子租出去收租金,4个孩子是这样拉拔长大的。”时至今日,陈进丰也不以监狱弘法为名收受捐献。“我有养老金,和亲戚合资的印刷厂有入息,拉曼那间房子卖掉了也有利息可拿。”说到这个,他提起某次听见一名退休老师说讨厌警察:“她说警察都贪污,我说你都听别人说,人家讲什么你就讲什么,人云亦云,没有判断的能力。”

虽说财务状况或许并不吃紧,但陈进丰绝不会盲目地救济,不少释囚会给他打电话,“会打电话来的都是可怜人,他们打来,我请拉茶一杯,印度煎饼一块,用不了多少钱,给他个红包,里面最多也只是3令吉,我没本事养他们,但我可以安慰他,鼓励他向上,只要他不再走旧路就行。”

退下警职,陈进丰本可以认为罪案和罪犯事不关己,但他偏是走上一条不被大多数人认同的路,即便高龄81仍在为戴罪之人奔波,但他自认知道自己做著什么事又为何而做,“这个社会、这个国家本就不是天堂,不是所有人都要对你好,所以我一直抱持平常心,不执著。”他始终相信,这个社会上,多一个好人,就少一个坏人。站在火线上的前30年,陈进丰用法治理恶人,接下来的30年他选择用爱治愈人心。