独自一人看著父亲咽下最后一口气,李宣春的世界仿彿崩塌了一大半。作为一个尽全力让父亲善终的儿子,他在丧亲近2个月后,才晓得放声痛哭。正值年轻,却看见生命的衰败及陨落,除了人生观悄悄转变,也对父亲这个权威里隐藏温柔的角色有了全新的理解,他说:“我总觉得父亲在用生命教导我一件事。”

李宣春在父亲过世前随身照顾了一年,此前,父亲已病了7年。56岁的躯体比实际年龄苍老,本是壮年,却被病给折磨消耗,他替父亲早衰的生命感到惋惜。“死亡证书握在手上时,难过到想哭。就这么一张纸,说明那人已死。”

因父亲体内留有腹水,为了避免遗体起变化,过世一天后就举殡。丧礼以基督教仪式完成,但对李宣春和父亲来说,意义皆不大。“仪式都是做给别人看的。我只希望让父亲体面地离开,人们在他最后的岁月里,看见他的衰老和病痛,生命走到最后一刻,我希望还他尊严。”

他通知亲友、到父亲度过许多日子的洗肾中心去告知父亲亡故,交代所有该交代的事。来不及悲伤。一星期后,他送母亲上班,车子开进屋子后,所有的孤独一涌而出。一整天,都没法好好定下心来工作。“照顾父亲的一年里,我每天和他共处一个屋子,他走后,我好像被遗留下来;他一走,仿彿一切都结束了。”

父亲过世的前一年,李宣春从台湾深造回国,因父亲的病越来越严重,需要有人看护,而选择留在家乡砂拉越诗巫,在家里从事文字工作。父亲此前在新几内亚工作,一年回家一次,直到8年多前患上糖尿病,才回国。严重糖尿病的并发症让他被迫洗肾,去世前半年已经不良于行。他这样形容父亲的状况:“说起来就是死不去,又活不下来。”

他想跑完,我就陪伴

父亲其实心里深知自己并不会奇迹般地好起来,生命就像一个等待氧气耗尽的氧气筒,过一天是一天。“一个人要面对自己的死亡,其实是很难过的事。医生已经说了,他不久于人世,只要停止洗肾,马上会走。在他最后的一段时光里,洗肾的过程让他很痛苦,我问他是否要继续,他说要。这是一场马拉松,父亲想跑完,我就得陪。”

父亲在病中煎熬时,常常提到自己不久于人世,“看见他坚持洗肾,我才知道害怕死亡并不代表他想放弃生命,他希望走到最后。”后来的每一天都是延长赛,两个人嘴上不说,但其实心里都知道那一天就快到来。“我一直以为自己已经准备好,但原来没有。当我眼睁睁看著他喘不过气,只能握著他的手,看著他咽下最后一口气,没有留下任何话时,我觉得世界遗弃了我俩。”

父亲内化为我的一部分

失去挚爱,必然萌生许多“如果可以重来”的念头,李宣春希望自己能多一点耐心。病人有脾气,照顾者也有情绪,但大部分时候都必须压抑。父与子之间终究有条隐形的沟渠,两个人离得不远,却无法靠近。两人都不曾对彼此吐露内心,但作为父亲人生最后一段路上不离不弃的战友,李宣春认为自己还算个及格的儿子。“或许也只能这样安慰自己了。但在那个情境里,没有人比我更适合扮演那个角色。”

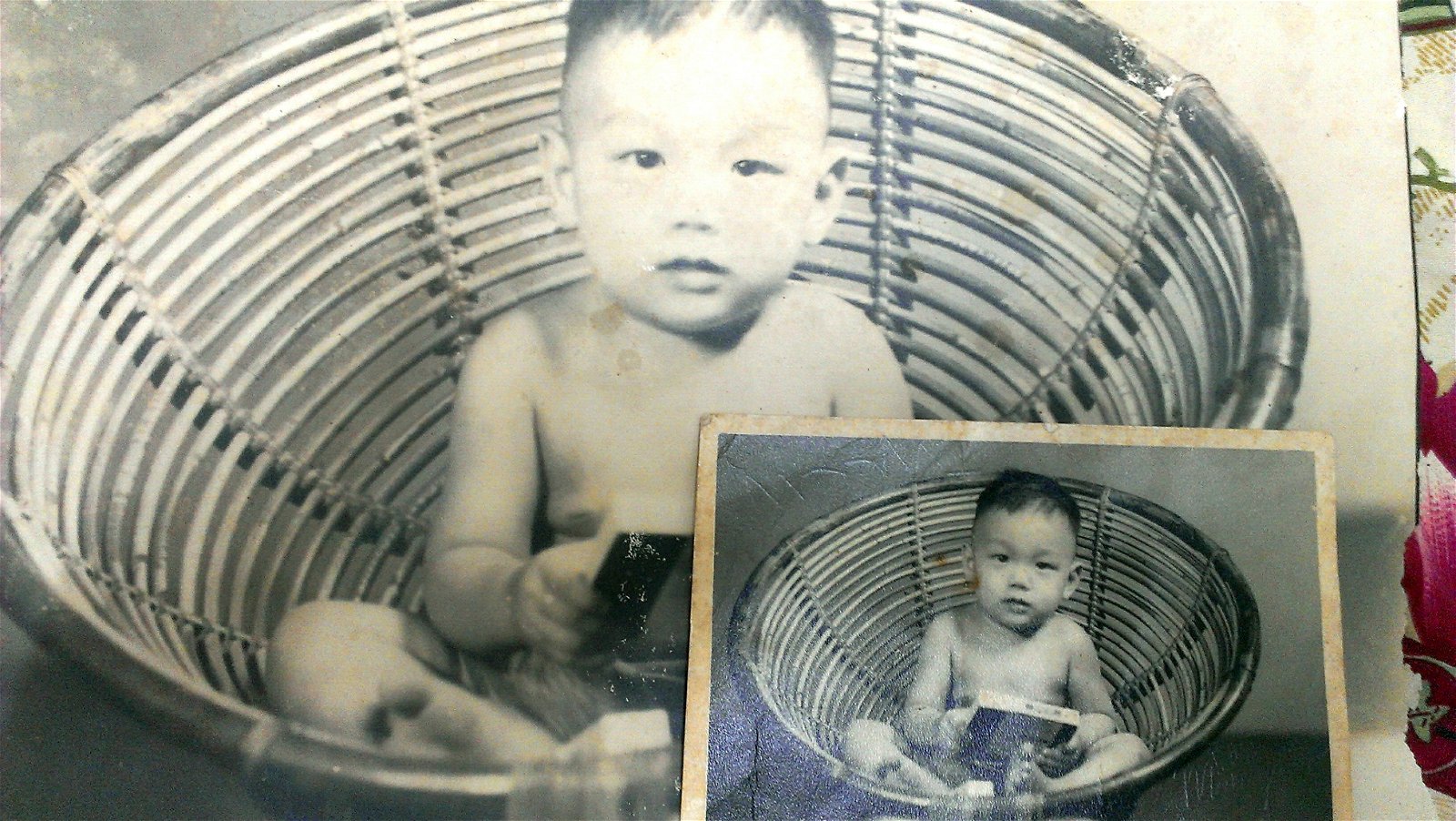

父亲已离世近2年,李宣春也离开处处倒映和父亲相处片段的家乡,到首都工作。害怕有一天往事渐渐模糊,记不起父亲的样貌,想不起他的声音吗?曾经就在身边的人离开了很久很久之后,难免淡出记忆,“那人是真的曾经参与过自己的生命吗?自己是否真的曾经陪伴对方走完人生最后一段路?”假若有一天记不清细节了,该怎么办?忘记,是不是等于切断了两个人唯一的、最后的连结?他说:“淡忘是必然的,但把握好当下更重要。往者不可谏,来者犹可追。”

这是一种源自无可奈何的豁达吗?李宣春坦诚:“其实在我的成长岁月里,我大半时候都在逃避父亲,或者说逃离他,最后却免不了越来越像他。或者,是我故意让自己变成他。”父亲已经内化为自己的一部分,形式上的记得与忘记,似乎意义不大。