报导:谢秀婷

高收入家庭与低收入家庭的孩子之间的差距,不仅仅是钱,还有教育机会!富人可以用钱聘请私教弥补孩子学习不足,而低收入家庭只能依赖免费的义务教育,两者之间的教养质量的差别,深远地影响孩子的眼界和抗风险能力。

教育应该给每个孩子均等的机会!“再穷不能穷教育”不是口号,而是实际行动。在巴生谷地区有一群志工,深入城市边缘低收入社区,为孩子提供课外教育辅导,为低收入家庭的孩子,打开一扇希望之门。

如果不是邱信胜说,大概无法想像,在我们生活的城市周遭,有一对兄妹要共穿一双鞋子上学。这并不是电影情节,而是真实发生在我们的周遭。贫户悲歌唱不完,这只是冰山一角。邱信胜(Simpson)是挚爱基金会(Yayasan Generasi Gemilang)教育服务主管,也是教育导师。一星期4天,他会带领一群志工,风雨不改地现身在城市4个低收入社区,为当地的孩子提供课业辅导,帮助孩子加强识字率,以及语文(英文和马来文为主)和数学的掌握能力。

这项社区扶贫教育计划由挚爱基金会推动,其使命是通过素质人文教育,改善被边缘化的儿童及其家人的生活质量,服务对象包括生活在城市低收入区、乡下地区、福利机构及学校里的儿童与其家人。

是老师,更是导师

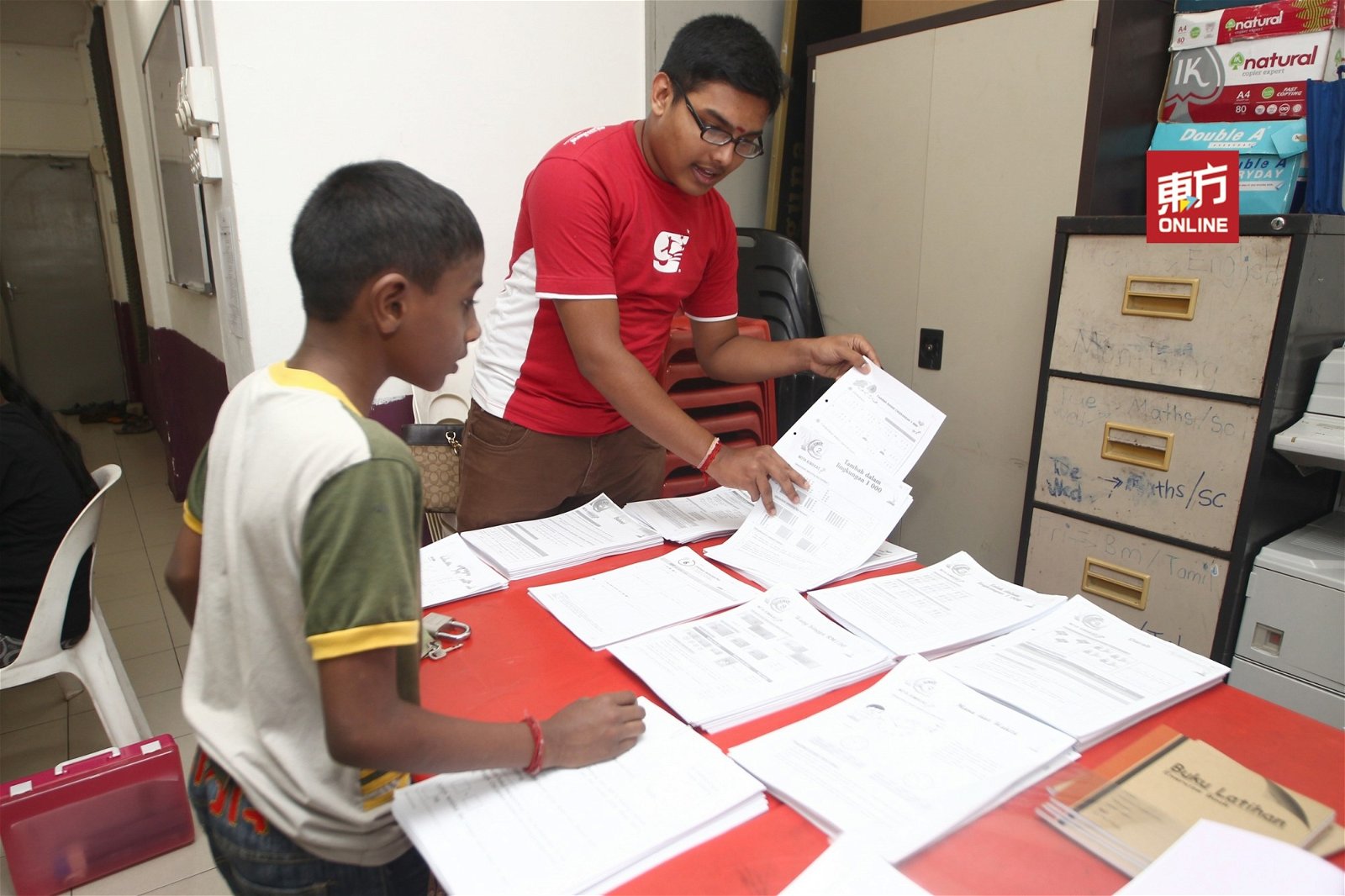

采访当天跟随他到了其中一个服务地点——士拉央区。课业辅导以小组式进行,一个志工对三五个孩子,而非大班制。邱信胜说,“我们会针对每个孩子的课业掌握能力,制定他要做什么课业。这么说也许很吓人,有些中学生连小一小二的单字都不会,甚至不会背乘法表。”

课业辅导只是一个媒介,志工们透过这样一个过程,慢慢与这些孩子们建立关系,“身教大于言教。当我们用小组的方式进行,‘mentor’(导师)们可以用他们的人生经历来跟孩子分享。他们也可以通过言行举止,树立一个榜样,让孩子学习。”

邱信胜非常注意用词,“这里不是补习班,我们也不是老师,我们提倡‘导师制’,这个观念很重要,当孩子来参加这个计划时,如果他们把志工视为老师,那我们的责任就是让他的课业进步,仅此而已。但问题是,这些孩子在学校也有上课,学校也有老师,为什么还需要我们?”

邱信胜说,“很多时候无关乎能力,而是在于他们的心理上或是环境上,没有得到一定的保护。家长没有时间给予爱的教育,每天忙碌地在外头赚钱养家,回到家里的脾气也不太好,本身的教育水平也不高,孩子的榜样就只有那一些,并没有其他的选择,所以我们给了他们一个不同的环境。对幸运的孩子或大众来说,这可能是很普遍的东西,但对于这些社区的小孩或儿童院的孩子,这些东西是很少有的。”

贫富家庭的孩子之间的鸿沟,不只是钱,还有眼界。“我曾经问他们,长大以后要做什么,他们最大的理想是去快餐店打工,因为可以吹冷气,他们从来不敢梦想,以后可以当上医生、建筑师等。”

短期志工经验,却让人生改道

顶著英国教育心理学硕士头衔,邱信胜回马打算当教育心理师,并且已经有一份工作机会。然而,他在入职前的空档期到了挚爱基金会当志工,一个月以后他推掉原本的工作机会,选择到基金会上班。

“当我在担任志工的时候,想起了自己的原生家庭,我比那些孩子更幸运一些,至少我的父母会告诉我,教育可以脱贫,但没有人告诉这些孩子这些事情,他们的父母多数离异,而且多是隔代教养,或是父母长时间工作,或到家里就打打骂骂的,父母有‘养’孩子,但是‘教’的部分,就很缺乏了。”

邱信胜续说,“但这也不能全怪罪父母,他们真的需要赚钱养家糊口。我可以选择在私立的机构工作,领很好的薪水;可是只有有能力的人,或是了解自己孩子有学习障碍的家长,才能够得到帮助吗?那这些孩子怎么办?”

邱信胜的父母是巴刹小贩,小时候家庭的环境不太好,父母每天凌晨3时就要起床工作,他也要帮忙家里干活。“他们常跟我说,教育可以改变一生,他们很注重教育这一块,但是他们并没有方法,唯一的方法是让我们去补习。”

邱信胜直言,自己在15岁以前,完全不会说英语,“我遇到了级任老师,他是一个很恐怖的老师,强迫我们一定要说英语,无论在课堂上或是下课以后,只要被他抓到没有用英语交谈,他就会罚我们在课堂上用英语公开演讲5分钟。那一年,我的英语进步猛速,打下良好的基础。”

挚爱基金会的社区教育进行了半年,邱信胜才加入,一开始只有15个学生,今天已经在支持著4个不同的社区,差不多200个边缘孩子。

一个生命影响生命的故事

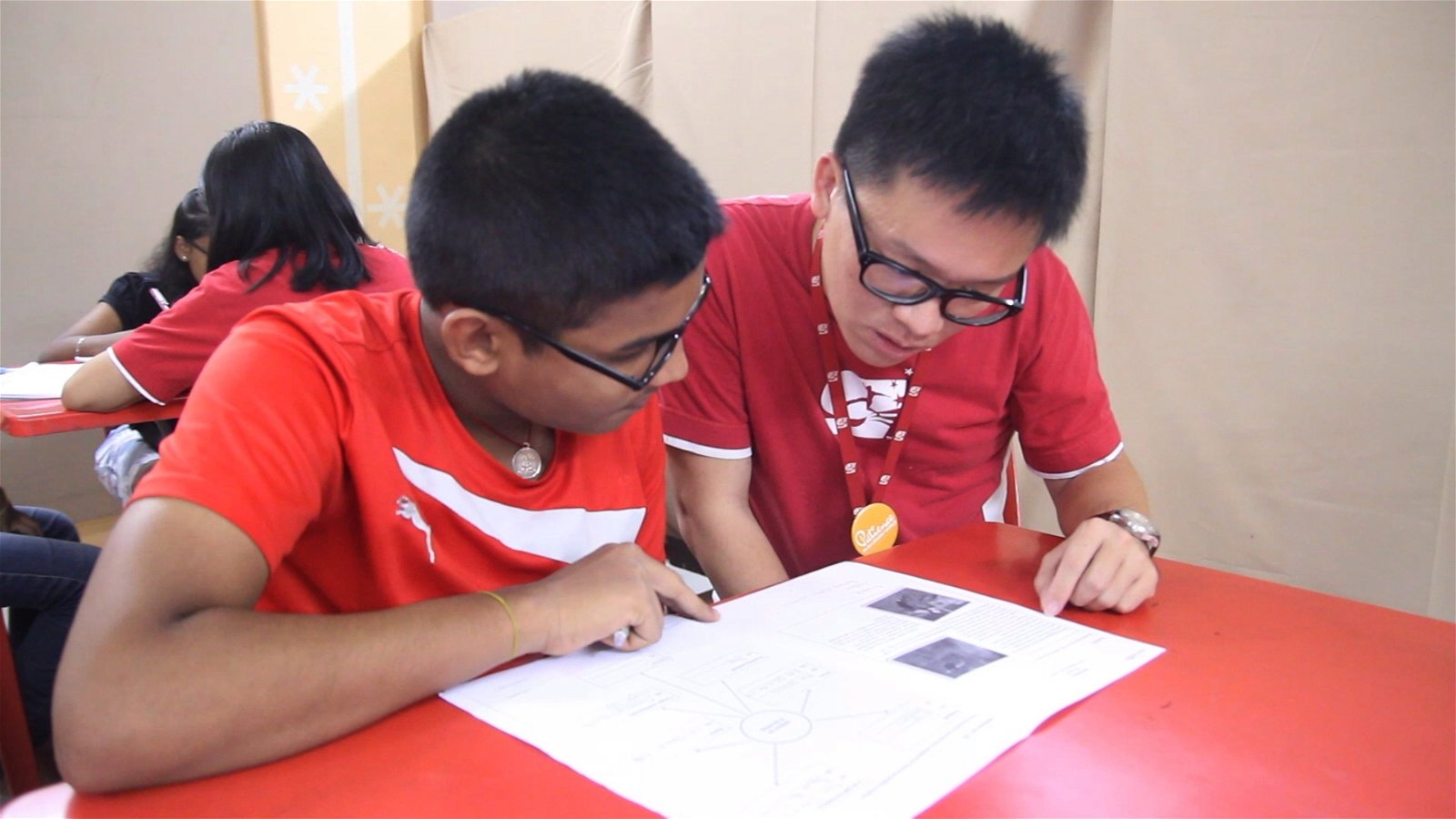

采访邱信胜当天,正好碰上SPM放榜日。他带在身边辅导几年的一个印裔弟弟威尼斯瓦兰(Vigneswaran),考获全A佳绩,说起这位得意“学生”,他满脸欣慰。他形容自己很幸运,刚来当志工就碰上了一对印裔兄弟。“他们的父母耳提面命这对兄弟,一定要努力读书,可是他们没有太多时间关注孩子的课业,这跟我的背景很相似。”哥哥的数学成绩不及格,刚来的时候很沮丧,觉得自己的人生完蛋了,因此邱信胜比较留意他。

他说,“哥哥从小就很聪明,弟弟的成绩没有特别亮眼,其实这也跟我很相似,我的哥哥成绩也很优秀,当弟弟的好像永远被比较下去。弟弟刚来的时候没有自信,跟著哥哥一起来,好像活在哥哥的阴影下。这些孩子在学校的表现并不突出,所以很少被学校派去参加领袖营或生活营,所以我们为他们举办生活营,带他们出去走走看看。两天一夜的生活营,我规定他们只能以英语交谈,他们觉得自己快完蛋了!”可是,某天弟弟突然用英语跟他交谈,他才发现弟弟的英语进步很多,“一问之下,才知道他参加生活营后开始踏出第一步,还说‘你可以,我也可以!’。那天以后,他常问我很多问题,得到答案他就去做,今天SPM成绩放榜,他考获了全A。”

他们两兄弟,哥哥本来就很会念书,那时只是刚好“卡住”了;弟弟是活在哥哥阴影下的,邱信胜透过彼此建立起的关系,让弟弟可以走出自己的一条路。现在,他也成了基金会的实习生,是基金会第一个“少年导师”,为其他的边缘儿童贡献力量。

这就是一个生命,影响一个生命的真实故事。

然而,并不是每个孩子,都是成功又励志的例子。“很多孩子的原生家庭很复杂,有个孩子让我印象深刻,父母早婚又离异,交由外婆照顾,经常性缺课。我们听说她小学已经开始交男朋友,虽然为她安排辅导老师,也跟外婆沟通过了,可是妈妈放任她,我们想帮也没有办法,现在索性不来了,她能不能够继续,我们也不晓得,真的很痛心!”

能帮一个是一个

邱信胜也遇过一个孩子,由于父母被学校揭发虐待孩子而漏夜搬家,完全失去联络。“一个失败的例子,已经足够让我们痛彻心扉!我一开始也很感到挫折,但是要尽量调整自己的心态,因为还有很多孩子需要我们,能帮一个是一个,我们就以这样的心态继续走下去。”

邱信胜感性地说,“我当初进来的想法很简单,只要我生命的历史可以重复在另一个小孩的身上的时候,我已经得到很大的满足了。哪怕孩子只有一点点进步,只要不辍学,不离开学校,好好完成学业,找到人生的方向,就算没有顶尖的成绩也没关系,因为品格比成就更重要。”

挚爱基金会有一句话:我们无法改变世界,但是我们可以改变一个人的世界观。他们每年补贴在一个孩子身上的费用是2000令吉,孩子的经费由财团或企业赞助,“孩子进来没有门槛,这些年我们都是由孩子口耳相传,带其他孩子进来的。不过,只要有孩子缺课3天,我们就会联络家长。”

而基金会每年象征性跟父母收费10令吉,“刚开始也是不收费的,但是别人不会认真看待免费的东西,我们也不想孩子只会伸手要东西,让孩子和父母付10块钱,目的是让他们感到曾为自己的教育做出努力。”