架车仔,架车仔,乍听犹似香港粤语的“车仔面”,原来竟是一个义山公冢所在地。前阵子到怡保周边探访,经过拿乞(Lahat)路时,发现有个“五埠加车华联义山”,觉得很有意思,但随行的两位怡保朋友亦不解何谓五埠又何谓“加车”?不过老怡保潘君胜告知,加车又称“架车”,或昵称“加车仔”、“架车仔”。

霹雳是马来半岛第二大州属,有些埠镇别说外州人没听过,甚至霹雳华民或也未曾听闻,一来自是霹雳地广埠多,二来则是不少中文地名诘屈聱牙,拗口、别扭皆有之,如昔日华民通用的他式、赖荣、龙甲、地江、美陇、崎沥、雪地亚、芙芦安南,你都知道是些什么埠镇吗?

架车仔也是一个,若以汉语拼音念起来jia-che-zi亦同样拗口。拿乞曾是怡保周边主要锡矿之一, “架车仔”听起来似是锡矿的某个职务,然而一名端洛(Tronoh)朋友的兄长却称,“架车”仅是义山或公冢之意。不是吧,架车仔等同义山?既然没有一个确切答案,我们唯有折返义山探个究竟。

原来,福德祠旁有个义山成立史解说牌,所谓五埠是指布先(Pusing)、拿吃(现通用拿乞)、红泥山(Bukit Merah)、埔地(Siputih)、甲板(Papan)、民万(Bemban),虽各有义山之设但地方窄小,1960年五埠联合申请“加车”一段地作华民联合公冢。红泥山与拿乞相近,两者合计一埠,故称五埠也。

五埠当中,埔地此前写过了,甲板则稍后再写,这里稍微谈谈其他三埠。Lahat得名来自laha,马来文意为“采矿”,由于此地以锡矿扬名故命名Lahat,中文除了拿乞、拿吃,也曾被唤作拿哈、拉哈、罅乞等。Pusing这个地名由来有些好玩,当初自华都牙也(Batu Gajah)到此公路已尽,载客马车便转一个圈准备回头,故此称之Pusing,马来文“回转”之意,中文地名除了布先,也曾被唤布先、布星等,而布先 “喜州新村”显是Gunung Hijau的客家话对音。Bemban是一种乔木,中文地名民万,音译自马来文,此前民万昵称“葡萄园”,据称乃客家话“胡桃园”之误。

1908年英殖民开通怡保至端洛的铁路支线,途经万里望(Menglembu)、拿乞、甲板、布先、埔地五埠,可见这一区锡矿业之兴。华民所认知的Kacha是今五埠义山一带,当年采矿时就地形成华民聚落,1950年紧急状态组建新村堵共,这批华民随拿乞一带聚落迁入红泥山新村。

根据潘君胜,五埠义山所在即是加车,而“加车”源自马来文Kaca,玻璃之意。查询之下,五埠加车华联义山的注册马来文确实为Kacha,粤客方言群又多在加车或架车后面加一个“仔”。职是之故,加车仔或架车仔更广为人知。“加车”显是Kacha的客家话对音,而非粤语,说明Kacha的矿工与住民多为客家方言群。

关于Kacha的中文资料如凤毛麟角,文史工作者朱宗贤2007年《怡保城乡散记》提及,二战结束后大矿商锺森、冯相曾在架车仔一带采矿,获利丰厚。话虽如此,英殖民倒是留下了一些资料,原来Kacha是在19世纪末即已开发的锡矿。至今从谷歌地图上,仍能看出拿乞与架车仔一带,星罗密布、大大小小的废矿湖。

1908年Arnold Wright《英属马来亚印象》便提及,1880年初南来怡保的嘉应州客家人郑安寿(Chang On Siew),崛起成为Kacha即架车仔的大矿家,他的矿场唤作Rotan Dahan,手下有超过400华民矿工。然而,怡保纪念郑安寿的街名却拼写成Chung On Siew。

19世纪末、20世纪初的其他英殖民文献,诸如宪报、伦敦地理学会等皆曾提及Kacha的锡矿,可惜著墨不多。此外,法国人也曾在Kacha采锡,1882年法国矿场工程师J. Errington De La Croix曾报告Kacha的情况,英殖民亦曾记载法国人在Kacha、拿乞、端洛、打扪等地开矿。

也有英殖民文献把架车仔写成Katcha而非Kacha。在英语与马来话口语中,Katcha一般用于描述较为简陋的建筑,这些文献与资料多唤之Pengkalan Katcha。在马来文里,Pengkalan 乃码头或停泊处之意,通常用于称谓河畔地区。2005年Salma Nasution Khoo/Abdur-Razzaq Lubis的专著《近打谷》,便把郑安寿的锡矿所在地唤作Pengkalan Katcha。

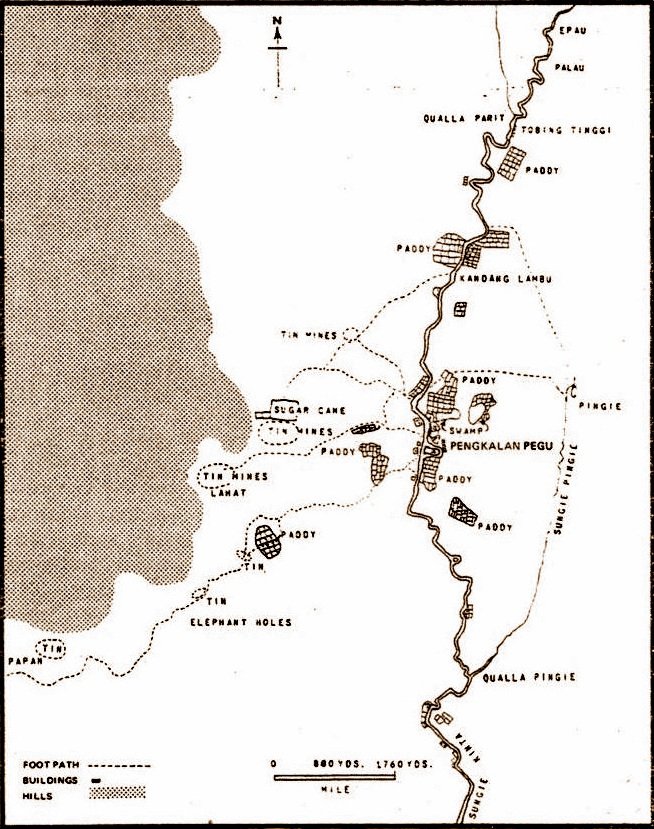

如此说来,Kacha与Pengkalan Katcha乃同个地方?然而,同样两位作者另一本记述霹雳曼特宁(Mandailing)族人的专著,却又称之Pengkalan Kacha。曼特宁王子Raja Asal会见了Raja Idris(后来的霹雳苏丹),获准率同族人在Pengkalan Kacha(今Changkat Piatu)聚居,曼特宁人也在此开采锡矿,这是近打河(Sungai Kinta)畔,位处英国人在近打谷首个据点Pengkalan Pegoh下方的河岸。

对于曼特宁人视之为甲板的河港,笔者起初始终有些不能理解,因两者拉成直线亦有约莫八公里,直至查阅1870年代英殖民霹雳参政司J.W.W. Birch手绘地图,发现确实有一条人行走道贯穿两地才猛然醒悟。早期陆路交通不便,锡产通过河道运输,近打河下游汇入霹雳河,最终经安顺(Teluk Intan)等出马六甲海峡。

从地理位置看,Pengkalan Kacha在近打河东岸,也即拿乞的东北方,而华民所谓的Kacha或架车仔却在近打河西岸三公里,也即拿乞的西南方。换言之,一个东北,一个西南,根本是两个不同地方,两者直线距离亦有五公里,职是之故华民口中的Kacha架车仔,与马来人认知的Pengkalan Kacha其实又非同个地方?只是奇了怪了,1877年Raja Asal长眠Pengkalan Kacha,但今其陵墓所在却是拿乞的东南方,与前述的Pengkalan Kacha位置完全相反,与架车仔直线距离则约莫五公里。

Pengkalan Kacha留给马来人的记忆若是Raja Asal的陵墓,Kacha或架车仔留给华民的记忆则是五埠义山,曼特宁族人至少犹有数本专著记述他们的历史,至少也有Raja Asal的陵墓可供凭吊,可是当年华民打造的老矿镇拿乞如今几成死埠,更别说谁还在乎华民在架车仔的开矿岁月?新一辈对湮远的架车仔若迷若糊,或许唯有残留的矿湖在风中呜咽。

.jpeg/53c260cc0a39382486988cfe10e6933d.jpeg)